2015.06.25

6月25日(木) / ホリホック・ひみつの庭の“ママの日”だより(6/23記録)・園内通信

************************

タチアオイ(立葵)

別 名 ホリホック(Hollyhock)

学 名 Althaea rosea

原産地 アジア

*************************

先日、年長児が手植えした苗の一つでただ今満開のホリホック。

ホリホックは和名タチアオイでご存知の夏の植物ですが、私がタチアオイを初めて見たのは遠い昔、幼稚園の頃。旅先で鄙びた列車に乗っていたとき、田舎の小さな駅に停車するたびに、背の高いタチアオイの花が真夏の太陽の下で凜と咲いていた情景を思い出します。

母からタチアオイと名前は聞いていましたが、次に大きくなってから知ったホリホックがそのタチアオイだとわかったのが20歳代の頃。

花の色も赤、黄、ピンク、白、紫と多く、丈夫で育てやすい花です。群植しても夏のお庭のシーンを素敵に演出できそうです。

園のひみつの庭にあるものは、高さ1~2mもの背の高いホリホックではなく、高さ80cmくらいにはなる矮性種 ホリホック“スプリングセレブリティーズ”。先日の強雨にも負けず元気に咲いています。

---------------

“ママの日”だより(6/23記録)

園内では発表会に向けて舞台練習が続きました。子ども達はクラス練習では笑顔いっぱいで頑張っていても、舞台に立つとまったく様子が変わるようです。その違いに先生達も驚くことがあります。昨日より、舞台慣れ(やはり子ども達にとっては大きな舞台です)を意識して各クラスが順番に第三園舎を使用しつつ、日程的には練習日が例年よりも少ないため何とか本日のリハーサルにこぎつけたというところです。今日は精一杯頑張ってお遊戯することができました。いよいよ明日はお母さま方の応援をいただき、笑顔の花がたくさん咲きますようにと願っています。

さて、今週火曜日“ママの日”。午前中は第三園舎にいましたため、10時半からの活動に遅れてお庭に上がりましたら、すでにママ達は臨機応変に動いて下さっていました。

GママYママがメキシカンセージの植え込みまわりの手入れをされている様子。Tママはウッドデッキのお掃除を。

Mママは弟妹さんのYくんとともにナンキンハゼの足元に広がるヘンリーヅタの中の草抜きや落ち葉とりを。Fママは芝生築山にて草抜きをされています。いろんな草や実生がいつの間にか生える芝生地。芝生は随分青々としてきましたが、どうしても部分的には生えないままの箇所があります。野芝のターフを調達して植えていく方が手っ取り早いかも、とFママと談義。

子ども達が植えた花苗が過日の強い雨に打たれました。しな垂れた苗には支柱を。 ひみつの庭玄関前を手入れして下さるYママ。

ミルテの植栽コーナーをミニ熊手で手入れ中のWママ。いつも気になりながら手の届かない場所が美しくなると胸が晴れる思いがします。まだまだ幼木のミルテがようやく白い小さな花を咲かせています! Tママは絶滅危惧種の黄色のアサザが広がる辺りを手入れ中。この辺りは夕方は賑やかなカエル王国となっています。モリアオガエルの卵もあります(下に紹介)。

ひみつの庭の外周のフェンスの足元を丹念に草抜きして下さるGママ。ライラックの株元もお手入れ中。 北側ハーブコーナーについてFママとお話しながら。

区画を分けたハーブコーナー。奥のレモンバームがすごい勢いで育っていて、こぼれ種が飛びあちこちにレモンバームが生えています。もしも欲しい方がいらっしゃれば差し上げます! レモンバームはお風呂に入れるといいですよ、と仰るFママ。ハーブはお好きでご自宅でも育てておられるそう。レモンバーベナも香りがよくて使いやすいハーブだそうです。レモンバームの生葉をミントやレモングラスとミックスしたハーブティーもフレッシュで美味しいですよね、と。

子ども達と植えたブッドレアの苗が折れかけているのをTママが発見。可哀想・・・、早速、支柱で支えてあげなければ。

どの子と一緒に植えたのかを失念しており、庭の外であそんでいた年長のYちゃんに声をかけてみました。どうしてあげたらいいかしら?とお話すると、支柱を茎の近くの土にさっと差し込み、私が手にしていたビニタイで茎と支柱をまとめてクルクルと留めたYちゃん。手つきの良さと素早さは見事なもの。有難う!お花の命が助かりますように。 庭の外周のフェンス足元のヤブラン以外を草抜きして下さるGママ。細やかなお仕事に頭が下がります。見違えるように美しくなったエリア。

自由あそび中の年長さん達。植えたお花に水をあげました。バケツから小さなじょうろに水を移し、何度も繰り返し株元へあげていました。 二枚貝は残念ながらカエルかオタマジャクシに食べられてしまい口を開けていましたが、その中に孵ったタナゴの稚魚がいるのを見つけた年長のMちゃん。過日、年長さんクラスでお話した、ビオトープのタナゴ(淡水魚)が貝(二枚貝のドブ貝)に産卵するお話を覚えていてくれたのかな。発見でしたね。

レモンバームが茂りすぎて他のハーブに太陽が当たらないのでと、すっきりと刈り込んで下さったFママ。こちらもなかなか手入れができていない場所でして、実はずっと気に病んでいたのでした。セージや他のミント、ローズマリーなどに光が当たります!セージもローズマリーも陽が当たらないといけませんし、とママ。 Tママの手の中には何がいるのでしょう?ヌマエビかな?上手くすくうと手の中で小さなエビが泳ぐ姿が見られます。

庭の北側奥のエリアを熊手で落ち葉集めをされるMママ。ここは、上の大木から枝や葉などがいつも落ちてきます。過日、年長さん達もお掃除していた場所です。 悲しいことに、カエルやオタマジャクシに食べられてしまった二枚貝は貝殻になっていたのを子ども達が発見。しっかり口を閉じている貝は生きている貝。無理に開けると死んでしまうのよ。

皆さま、お疲れ様でした。二名のお母さまは一足先にお帰りになりました。有難うございました。ハーブなど植物のこと、タナゴの産卵を受け入れる貝のこと、脳に影響を与える音や香りについてなどお話しつつお開きとなりました。暑い中、皆さまお疲れ様でした。

小さなブッドレアにつぼみがついています。品種はロイヤルレッド。チョウが大好きな花木。

左写真は茎が折れていた箇所。すぐにYちゃんが折れていた茎を起こして立ててくれたので上手く茎がつながり再生しますように。夕方、茎をさらに保護するためにテープを施してみました(右写真)。

夕方の撮影です。子ども達が植えたきゅうりがとても大きく育っています。カラスがつついて食べてしまったものがあるので、先生達とネットを被せています。はみ出そうなくらいの立派なきゅうり。収穫は来週になるかな? 絵を描いたり、みんなでいただいたりしましょう。

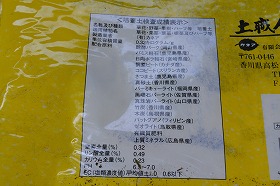

まだたくさん黄色い花を咲かせています。また肥料をあげなくては。 ハーブコーナーはすっきりと区分けしたところが見えています。もう少し軽めの水通りのよい土が必要でしたね。

築山の様子です。過日“ママの日”に芝の種を蒔きましたが、どうしても土が流れてしまう斜面の数ヶ所は芝生の根が表面に出てきているようです。聞くところによると、芝は下によく伸びる種類と横に伸びる種類のものがあるそうで、ここは是非下に伸びる種類のターフを敷きこんだ方が手っ取り早いように思います。さて、野芝はどちらになるのでしょう?

ご覧下さい。こちらはビオトープの奥に天然記念物のモリアオガエルが産卵したもの。下は水辺。カエルはよく考えて上手く産むものですね。昨年は、水辺の縁や水が流れる滝の石の辺りにたくさん産んでいました。いよいよオタマジャクシがいっぱい泳ぐビオトープになりそう。7月は子ども達とともに水辺が賑わいそうです。

石製のカエルの左に小さなツチガエル。ツーショット。 右写真は水生植物コガマの葉で羽化したと思われるトンボの抜け殻。

アップにしました。ビオトープのまわりは、ただ今のところ、シオカラトンボ、アカトンボ、オニヤンマやギンヤンマ?など大型のトンボも見られ、さかんに水面に産卵する姿があります。水辺の上の土に産む大型トンボもいます。

ビオトープ奥のガクアジサイ。爽やかな水色が梅雨間の水辺を爽やかに彩ります。

こちらは、年少クラスたんぽぽぐみ前の花壇。ミニヒマワリが育っています。昨年に植えたロシアヒマワリの種の残りが混ざったかな?と思うほど、中に背の高いヒマワリがぐんぐん育っています。なぜでしょうね?子ども達の力強いエールのお陰かも知れません!

----------

本日は、園内通信「お知らせ35」をお出ししました。

内容は、

◇ 京都市私立幼稚園就園奨励費について