2017.11.21

11月21日(火) / 園内の紅葉🍂・虹色パンジー植えたよ(年中)・ひみつの庭の”ママの日”だより~フユイチゴを見に🍓(年中)

<イロハモミジ> カエデ科 学名 Acer palmatum 英名 Japanese maple 別名 イロハカエデ,タカオモミジ

明日から小雪(しょうせつ)と言うだけあり、朝方の気温は6℃、日中は10℃と随分寒くなりました。日中も体を動かしていると大丈夫ですが、じっとしていると冷たくなってしまいます。そんな中、鮮やかに広がる紅葉の下で、子ども達先生達とともにその美しさを謳歌しつつ日々を過ごしています。

今朝も8時45分になると紅葉のトンネルの中、各グループが元気にお山にあがってきました。朝はまだ少し雨がぱらついていたのでレインコートの姿も見られます。第6グループにつづき第5グループが到着し、元気に全員が「おはようございます!」とご挨拶をして各園舎に向かいます。

続いて第4グループ、そして第2グループの到着です。

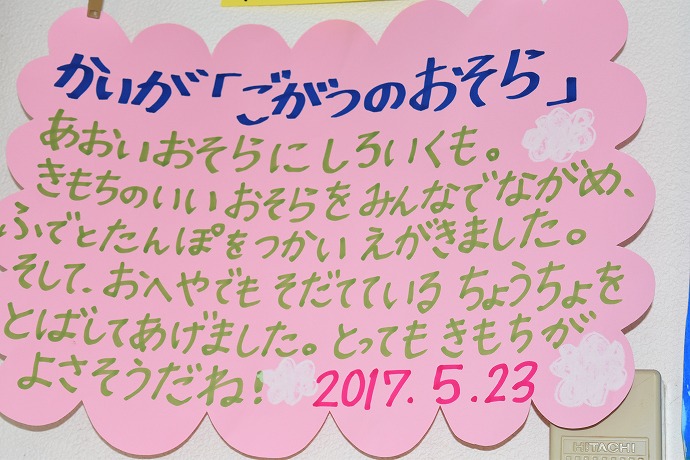

冬になると比較的上着の色合いが鮮やかになるためか、紅葉にひと際色を添えるようです。こちらは年長児Tくんが持ってきた何やら手書きの紙です。よく見ると「京」「大津」「草津」などの名があります。江戸時代の五街道のうち「東海道」と「中山道」の宿場の羅列がびっしりと書かれていて「よく書いたね」とyoko先生と見入っていると、草津宿で中山道と合流するのだと説明してくれました。

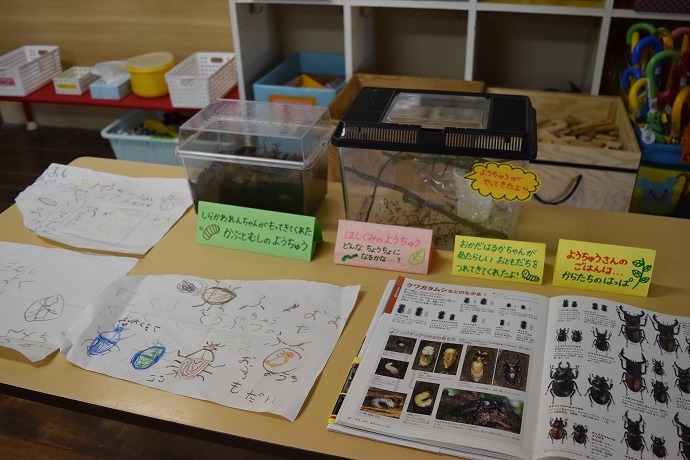

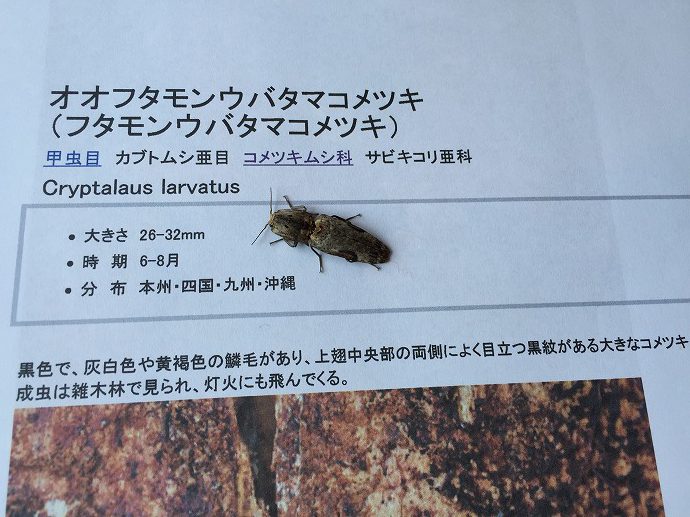

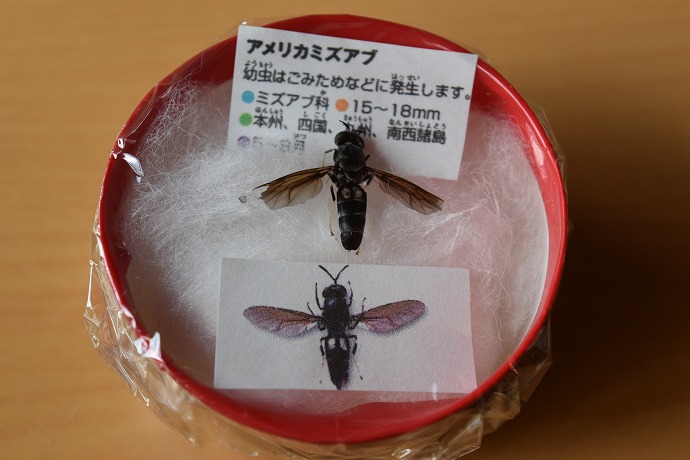

幼稚園の頃、特に男の子の中には昆虫図鑑が好きな子もいれば、鉄道マップやバスの経路図に興味があることもよくあります。興味を持った時が楽しく学べる時期と言えるのでしょう。 右上は過日に植えたクロッカスが芽を出しているのを見ながらクラスに向かう年少児達です。

--------------------------------------------------

虹色パンジー植えたよ(年中)10時~

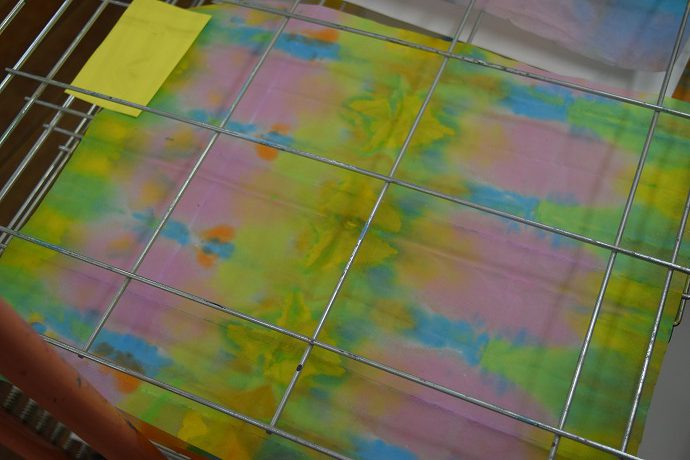

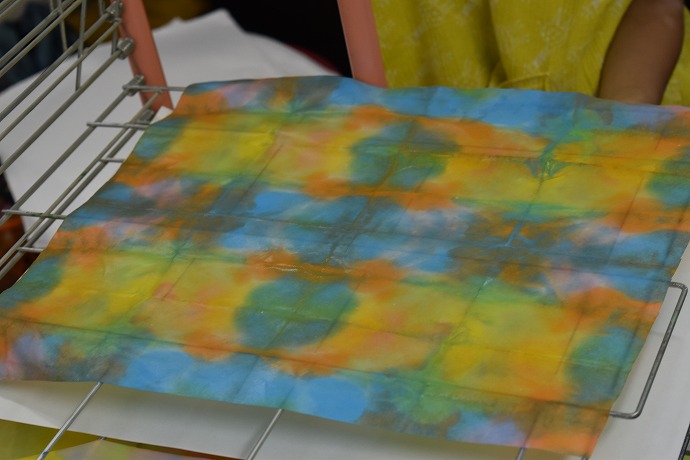

本日午前、夏に花を咲かせたアサガオの後の場所に、年中クラスがパンジーの苗をみんなで植え設置しました。

実は、今朝早くの配達便で到着したばかりのパンジー苗です。届いてすぐに植えられたのはお花にとってよかったです。

柔らかな色合いがきれいなお花です。

まず、ゆきぐみの子ども達が集まりました。最初に土の上に苗を置いていきます。ざっと6つほど。

お花と茎を触らないように気をつけて。ポットから外すと白い根っこが土を取り巻くようにビッシリと見えました。柔らかな土を深く掘って中にパンジー苗を入れてあげましょう。そして・・・、そう、土のおふとんをそっとかけてあげます。

さあ、みんなで植えましょう。ポットを外すのもお友だちと一緒によく見ながら。

逆さにして土のところをもってあげます。そしてお花を上にして・・・

ポットをはずして苗を持っている間にお友だちが土を掘ってくれます。

そっと土をかけてあげます。色とりどりの虹色パンジー。みんなで植えられました😊

ほしぐみさんも続いて植えていきましょう。同じように苗を持ってポットをはずします。

これを植えましょう。ぼくはこのパンジーにしよう。

二つのグループに分かれて作業に入ります。みんな積極的にトライしています。

大丈夫、はずすのはこうしてね。お花を大切に思う優しい気持ちが伝わってきます。みんなお花は大好きです。

力を合わせて作業をすすめていきます。

下の穴から何かが見える? みんなで植えられたらプランターをアサガオがあった位置に移動しました。

さあ、年中クラスゆきぐみ、ほしぐみのみんなのパンジーが植えられました。

早速にピッチャーにお水を入れてが元にそっとお水をあげる姿がありました。これからたくさんお花を咲かせてくれるように、土が乾いたらお水をみんなであげてお世話をしてあげましょう⚘

--------------------------------------------------

ひみつの庭の”ママの日”だより~フユイチゴを見に🍓(年中)

昨夜は夜中から朝まで雨降りでしたが太陽が照る日中となりました。ママが来て下さりひみつの庭の奥のハーブコーナーについて話をしています。

元気に育っているものと育ちにくいものに分かれます。北側の竹や木がすぐに茂ってさらに日陰となり、加えて水はけの問題もあるので適切な植物を検討しましょう、と。引き続き、こちらのコーナーに手入れを続けて下さったママです。右上写真のお庭の入口シンボルツリーコーナーは、土の調整などを施しに近々業者さんが来て下さいます。こちらは何度目かの挑戦になりますが、ベニバナトチノキの苗を植えます(事情により四度目のトライ?💦)

こちらは先週に続きてっぺんの箇所をブラシで磨いて下さるママ。ご提供下さった固めブラシは、扉の下の方など場所によりとても有効です、とのこと>Mママ😊 続いてこちらは子ども達と一緒のママ。

ピッチャーのお水を流しながらブラシで磨いて下さっています。年少の子と二人三脚で。

こうしてね、とやりながらその様子をよく見ているところです。向かいの別のところを磨いてみている年少の男の子。

ここはなんと園長室前の扉でした。何だか本当に申し訳ない限り。日頃手が届かなくて放置していたところにも手を入れて下さり有難き幸せ😻

こちらは小さ目の空ボトルに、秋の落ち葉や水を入れたもの。いろいろな方法で秋を楽しむ子ども達の姿があります。とても綺麗ね!

ひみつの庭の奥に咲いているメキシカンセージ。紫色がきれいで足元に落ちた花がらを集め、水に浮かべてみるのがお気に入り。

場所が変わりこちらはある斜面の植え込み。ちらっと赤い実が見えています。さてこちらは何でしょうか😊

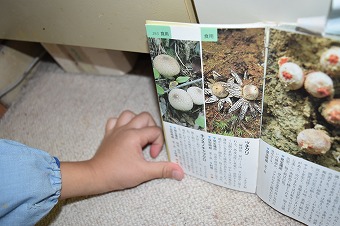

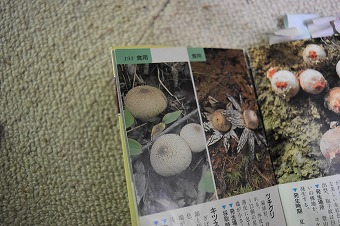

艶やかな光沢の実はフユイチゴ。別名寒イチゴ。秋~冬にかけ赤く熟した実を採取して生で食べることができます。果実酒、ジャムなどにも利用される果実です。

ちょうどフユイチゴがたわわに成っているところに外あそび中だった年中クラスとともに訪れました。実を摘み手に取って観ています。

赤く小さな実ですが生で賞味できるのです。

手に取り試しています。どう?美味しいでしょう😊

片手に山ほど上手く摘んだ子もいて、先生の分、あげるよ、と優しい女の子達。紅葉が広がる下でのひとときのプチお楽しみ。

こちらはゆきぐみの子ども達。斜面にフユイチゴが広範囲に広がってできています。

丸い葉の下にできています。あっちにもこっちにも赤い実をを見つける子ども達。

手を伸ばして上手く採れるかな。 斜面を登りながら探します。

いっぱいあるよ! ここにも、ここにも。

一粒口にするととても甘酸っぱくて美味しいフユイチゴ。自然の野イチゴでビタミンCも普通のイチゴ🍓より多く含んでいます。「登り放題、食べ放題だ~😊」とニコニコ顔のKくん。勿論食べたくない子は食べず実を手に観察する姿がありました。春のヘビイチゴと違うね、とAくん。そう、ヘビイチゴは食べられるけどあまり美味しくないからね。しばし、お楽しみ体験のひとときでした。

さて私もひみつの庭に戻りそろそろお昼前。子ども達もお弁当の時間になりました。ハーブのコーナーについて再考しています。

皆さまお疲れ様でした。今日のお庭はママ達に任せっきりになりました。有難うございました。この後、温かいユズティーとともに太郎先生も一緒にしばし歓談しお開きとなりました。

--------------------------------------------------

こちらは昨夕にお庭のアスレチックの修繕を施していただいた時の様子です。「ここ、こんなになってるよ」と教えてくれたのは年中Yちゃん。木の節目辺りからたわみがあり、少し曲がりつつある箇所がありました。

足元ステップの板と手すりを新たに作っていただき、傍ら塗装も施していただきました。念のため、本日はアスレチックはお休みにしました。また明日からたっぷり使って遊びましょう。