2018.04.11

4月11日(水) / 平成30年度 1学期始業式(4/10)・第69回北白川幼稚園入園式・園内通信

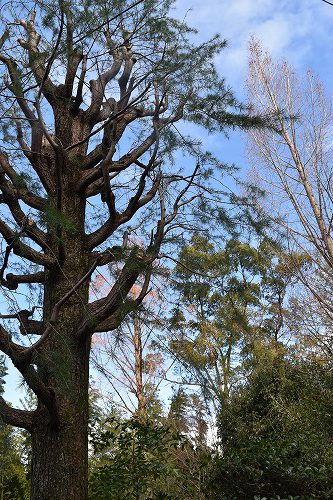

昨年の入園式の頃は園内の桜がほぼ満開でしたが、今年は春休み3月26日頃よりソメイヨシノが咲き揃いました。自然の木々の様子を見ていると、どうやら今年は季節が約二週間ほど急ぎ足のようです。園庭の大木クスノキからはすでにたくさんの春落ち葉が見られますし、縄張りを主張するクマバチも数日前より姿を見せています。そんな中、今年は嬉しいことに、年少クラス(現年中クラス)が昨秋に植えた球根が色とりどりのチューリップの花を咲かせただ今満開を迎えています。例年は入園式以降に咲き始めるのですが、今年は進級、入園の子ども達を精一杯の気持ちでお迎えしているように咲いてくれました。

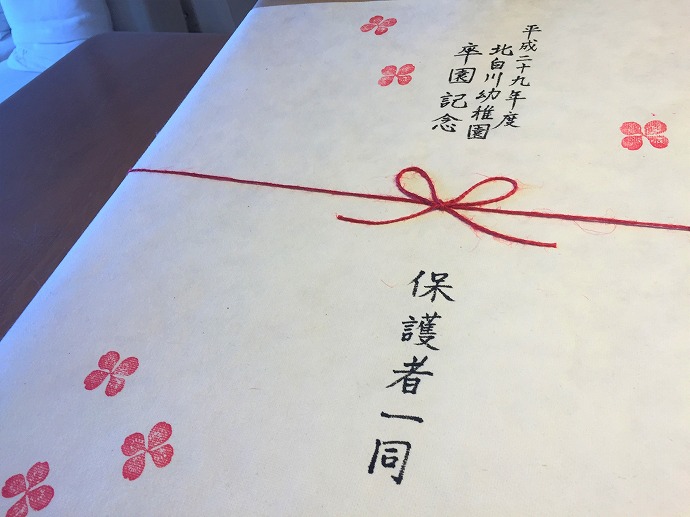

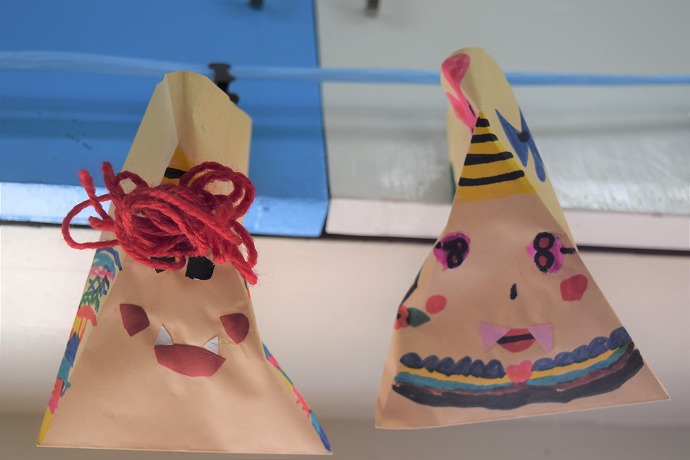

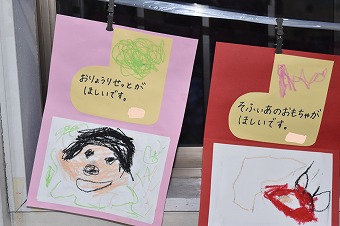

昨日10日は在園児始業式を無事終え、本日は69回目の幼稚園入園式で大勢の親子が晴れ着に身を包みご参集下さいました。平日にもかかわらず多くのお父様方もご出席下さり、ご家庭から初めての社会生活に向けての節目の日を、温かな眼差しで会場より応援して下さいました。お子さまをいよいよ明日よりお迎えしますが、今年度も全職員で力を合わせてお導きし、ご成長を応援してまいりたいと存じます。

どうぞよろしくお願い致します✾

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

昨秋11月半ばに年中クラス(現年長クラス)が植えた虹色パンジー。春休みを経て未だ満開に咲き続けています。

--------------------------------------------------

🌸🌸春休みに開花した園庭のシダレザクラ(3/27記録)

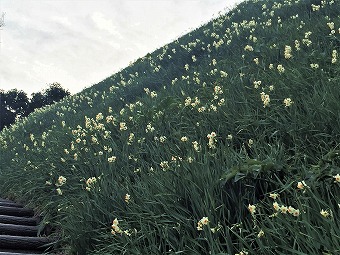

白花沈丁花も満開でした。庭師さんに新しい青竹で園庭の竹柵を製作していただきました。

春萌え出るヒュウガミズキ。

--------------------------------------------------

昨日、本日は園内通信「お知らせ2」「お知らせ3」「お知らせ4」をお出ししました。

内容は、

「お知らせ2」

◇ クラス担任、送り迎えグループ担当紹介

◇ 課外教室について

◇ 住所変更届について

「お知らせ3」

◇ 「連絡カード」のご使用について/別紙連絡カードあり

◇ 園児のための保険のご案内(新入園児対象)

◇ 送りグループ変更について

◇ 体操服・スモック・上靴パワーシューズ・レインコートについて

「お知らせ4」

◇ 保育袋・諸費用袋について

◇ 送り迎えについて

◇ 持ち物について

◇ お着替えについて(衣類、体操服、レインコート着脱など)

◇ お弁当について