2017.02.23

2月23日(木) / 三学期生活発表会リハーサル・シロバナジンチョウゲ・園内通信

本日は、三学期生活発表会の全体リハーサル日でした。昨夜からの雨は予報通り子ども達の登園時間には上がり、レインコートのフードを外した子ども達が元気に到着しました。ビデオ業者さんは朝8時過ぎに来られ、会場準備、園庭、ひみつの庭の撮影ののち、園に到着の子ども達を石段のてっぺんから撮影して下さいました。元気に朝のご挨拶の声が響きます。ご事情により少し遅れて到着した子も後で写していただきました。その頃、カメラマンさん二名も会場第三園舎でスタンバイされ、その後9時40分よりお昼前まで、子ども達の活躍のシーンを後方より撮影して下さいました。

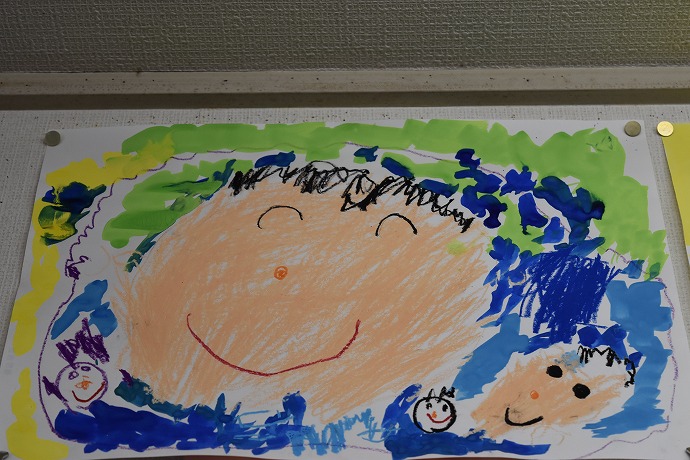

リハーサルの様子は敢えてお披露目はしません、どうか明日をお楽しみに。子ども達が毎日着々と練習を重ね、クラス一つになって保護者の皆さまが来られる日を楽しみに頑張りました。年中の子ども達の歌声、元気なマーチ曲の楽器演奏が明日も会場に響きますように。年少クラスの元気なお遊戯もお楽しみに。年長クラスは見事に覚えた劇のせりふを精一杯発表します。お休みの方の分も頑張りましょう。

「あしたもがんばる。それだけいいにきた」とお帰りの時に自分にも言い聞かせるように毎日宣言していた男の子。澄み切った空の青のように明るく、深い海の青のように穏やかな表情をしていました。昨日より今日、今日よりも明日を輝かせようとする眼差しと志が尊く、心を打ちます。

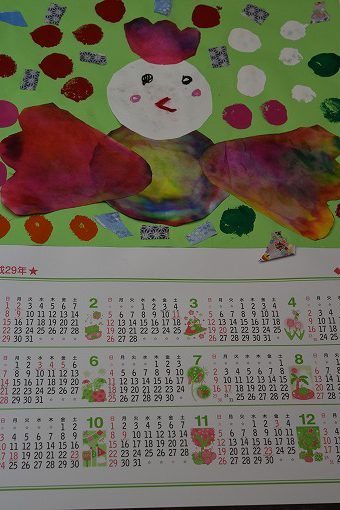

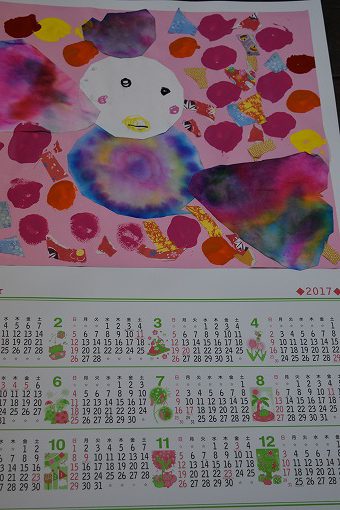

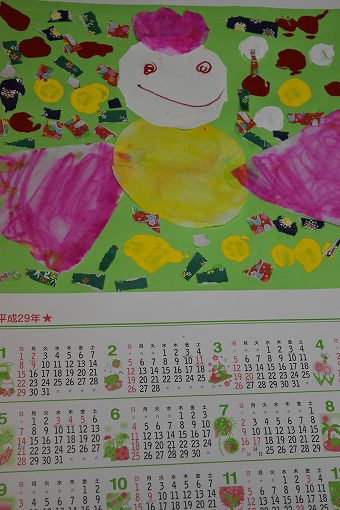

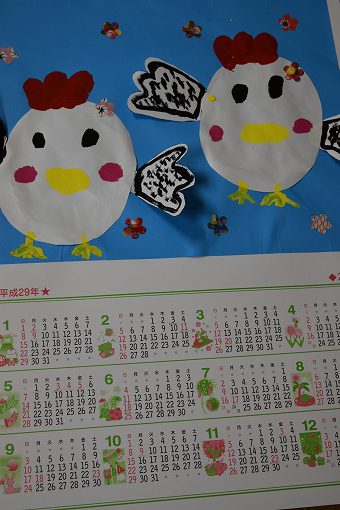

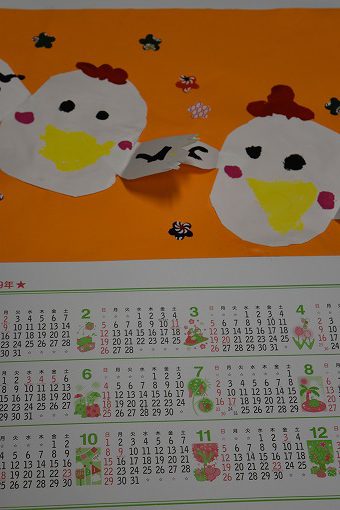

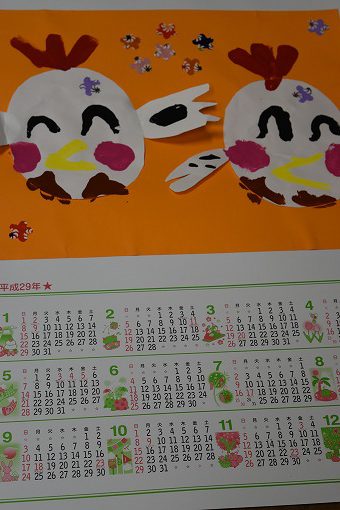

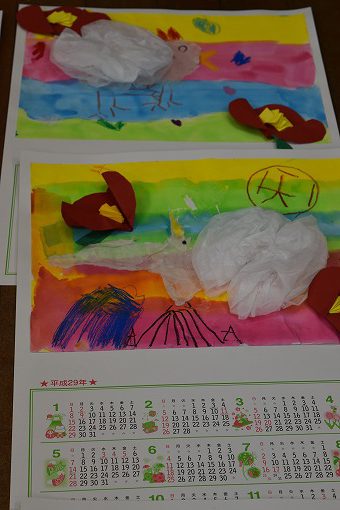

上の写真は皆さまのお手元にもある発表会プログラムです。お内裏様とお雛様。とりどりの晴れ姿がどれも愛らしい先生達の手づくりです。

<シロバナジンチョウゲ> ジンチョウゲ科 原産地 中国~ヒマラヤ

学名 Daphne odora Thunb. f. alba 英名 Winter Daphne

園庭を見渡すと、木々の新芽が少しずつ膨らんでいるのを目にします。こちらは鉄棒横につぼみをたくさんつけている“シロバナジンチョウゲ”、春を告げる花ですね。3月に入り少しずつつぼみがほころび、よい香りが漂う頃が今から楽しみです。

----------

本日は、園内通信「お知らせ79」「お知らせ80」をお出ししました。

内容は、

「お知らせ79」(年長児対象)

◇ つきぐみ園児 “卒園記念大文字登山”のお知らせ

「お知らせ80」

◇ つきぐみビデオ撮影について

◇ 2017年度プラン「園児のための保険のご案内」(年少,年中児用)