2016.04.10

**********************

第67回 北白川幼稚園入園式

**********************

ウグイスの誇らしげな鳴き声が早朝からお山の中に響き渡ります。4月7日(木)の在園児始業式につづき、9日(土)は第67回北白川幼稚園入園式を行いました。

早3月後半よりつぼみが膨れ、開花をはじめたお山のソメイヨシノやシダレザクラ。幸いなことに急がずこの日を待っていてくれたお陰で、明るい花の色と春の陽射しのもと、美しい晴れ着に身を包んだ大勢のご家族が第三園舎に集われました。

入園式後は園庭に出てクラスごとに記念写真撮影をしました。お母さまの前に並んだお椅子にお友だちとすわり、眩しいほどの光が照っていましたが何枚もお写真を撮ることができました。

さあ、いよいよ月曜日から自分の力で歩いての送り迎えが始まります。幸いお天気も応援してくれそうです。優しい年中、年長児さんに手をつないでもらい一歩一歩を繰り返して上ってくるみんなを、お山の木々や鳥の声とともに首を長くして待っています。

**********************

幼稚園の先生達です。どうぞよろしくお願い致します。

----------

園内通信「お知らせ2」(在園児4/7)をお出ししました。

内容は、

◇ クラス担任、送り迎えグループ担当紹介

◇ 送り迎え、降園時間等について

◇ 課外教室について

◇ 住所等変更届について

2016.03.21

**********************

第66回 北白川幼稚園卒園式

**********************

天気 ☔小雨のち晴れ☀

春の小雨降る朝、第66回北白川幼稚園卒園式を行いました。保護者の方々が見守られる中、全園児50名が立派に卒園証書を受け取りました。全員が証書を受け終えるまでの長い時間、お互いを思いやり、一人ひとりが最後まで仲間の姿を目で追い応援しながら式を守っていたように思います。ともに声を合わせて歌った懐かしい三曲の合唱は、第三園舎に大きく響き渡っていました。

振り返ればこの一年、沢や谷などひみつの森の活動を今までより多く取り入れ、室内の保育(音楽、絵画、製作、語り等)、運動あそび、自然の活動も含めあらゆる場面を子ども達と共に過ごした感慨深い一年でした。と同時に、人生の底辺である幼児期の土壌を少しでも広く、頑丈なものにするために必要なことは何か、また進学前に身につけておくべき大切なことは何かなどを意識しながら、日々子ども達を前にその成長を確かめ共に歩めたことは私達にとっても実り多く幸せなことでした。

成長過程での不安、チャレンジ、楽しさ、悔しさ、喜び、達成などの取組みが可能になるのは、準備、心身のケアーなど各ご家庭のご協力と連携があってこそですので、陰に日向に園の取組みにご理解、ご協力を下さいました保護者の皆様には改めて感謝申し上げます。

過日、年長児が行った大文字登山の日は小雪がちらつく寒い日でしたが、森の活動をベースに体も大きく逞しく育った元気な子ども達のパワーで、到着時11時には太陽が照り輝き青空がお目見えすることとなりました。結果、園庭から光を反射させ山頂の子ども達に園の場所を知らせることが可能になった一瞬がありました。子ども達のエネルギーがそのような変化を起こしたに違いない、と不思議ですが今もそう思いながら振り返ることがあります。秋の遠足の頃より本格的に取り入れたグループ活動も男女越えて仲間とのコミュニケーションを学ぶ上で大変有意義で、言葉を駆使し、協力しながら活動の展開を試みることができました。いつも前向きに何でもチャレンジできる、そしてお友だち思いの優しい子ども達です。

この北白川山の自然環境で駆け巡り毎日を過ごした子ども達が、この先真っ直ぐに前を向いて新たな道をワクワクしながら進んでくれることを心から願い、お山の上からいつも応援しています。

* * *

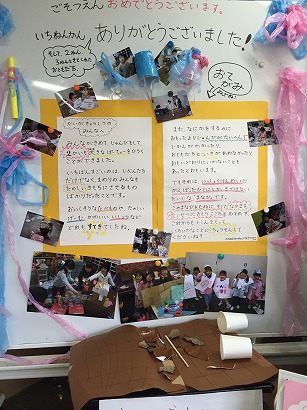

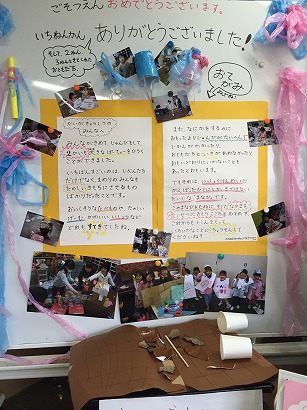

~謝恩会招待状とプログラム~ / あしらわれている紙細工の小花は“クイリング”という技法だそうです👇

式後の「お食事会」は恒例の第一園舎で行われ、手作りの門を通り拍手で皆さんがお出迎えの中を夢のような気持ちで入場して着席。目前にある園のビオトープや清沢の水辺を思わせる美術作品のような壁面飾りにまずびっくり。着席後は目の前の「お楽しみ会プログラム」を拝見、美味しそうな玄米弁当をいただき、あっという間の楽しい時を過ごしました。お隣のHちゃんママより、ネーム入りのほどよい大きさの手提げ袋はコーヒー染めであるとうかがいました。ほんのりコーヒーの香りがするようです。幼稚園スタンプのパッチワークと樹木がスタンプされたお手製袋です。お茶、お菓子もありピアノ演奏が流れる中、いつの間にかご馳走様となりました。

続く第三園舎での「お楽しみ会」では、ヴァイオリン、バスクラリネットなどお母様による本格的な楽器演奏のメロディーが流れ、ダンス、美しい合唱が盛り込まれたプログラムに感激し拍手喝采でした。つづく「おおきなかぶ」のパフォーマンスも見事に構成されたお話で、合唱あり、ダンスありの楽しいひと時でした。先ほどのお食事会での美味しいお弁当からストーリーが始まり、それがとても自然で粋な流れでつながっていました。その現実から続くストーリーに気持ちよく乗せられながらお話の世界に入っていくと・・・。まず登場したのはペープサートの太郎先生と私。私のポケットに入っていたかぶの種を植えることからお話がスタートし、先生、子ども達が次々に登場。ダンスをいくら頑張って踊っても抜けないかぶに対して、とうとう全員で園歌を合唱するとやっとかぶが抜けたという楽しいお話に感激、またまた大拍手でした。ペープサートはトレースをして描かれたらしくお手間入りのものです。しかし、私のポケットにはいつも子ども達がくれる何かしらの種が入っていることまでなぜお母様方がご存知なのか?不思議。びっくりポンです!不思議な手品の数々や絵画による俳句クイズなども盛りだくさんあり子供達も大喜びでした。

職員の劇、歌に続く園からの思い出のフォトシネマ上映を観ながら、思い出深い子ども達との一年間が走馬灯のように流れていました。フォトシネマは子ども達のお顔が中心の画像ですが、実際の活動としてはまだまだ盛りだくさんあるので、収まりきらない思い出の数々が脳裏に浮かんできます。

最後には美しい花束を頂戴し、お二人のお母様より心温まる、またいつまでも園を応援し支えて下さる力強いお言葉の謝辞を頂戴しました。お一人のお母様Mママは三人目のお子さんがちょうどお腹におられ、出産を控えておられる最中をご挨拶下さり、当園を選んで下さった当初のお話からおうかがいすることができました。もうお一人のSママは三人目のお子さんのKちゃんが今回ご卒園で、上のお二人のKくんFちゃんの幼児期のお話、またじっくりと子の育ちを親として待つ難しさと大切さを、上のお二人のお子さんの頃を振り返りながら噛み締めるように伝えて下さいました。そのお話をお聞きしながらそれぞれのお子さんの幼稚園時代を思い出していますと、ごきょうだいでも皆さんタイプが異なるお子さん達でした。それぞれのお子さんを幼稚園にお預け下さりながら、お一人ずつの成長過程をどんな時にも明るい表情で信じて待たれる母の底力をお持ちと拝見しておりました。一家が暖をとられるための薪をご家族全員で山の中に調達されたり、子供達には土から野菜を育てる経験をさせておられたり、現代の何でも安易に揃ってしまうこのご時世に急がず慌てず子供の育ちに何が親としてできるのかを本当によく考え実践しておられることにこちらも学びとすることが多々ありました。改めましてこの度はたくさんのお言葉を頂戴しまして厚くお礼申し上げます。今年度の皆様との出会い、子供たちとの思い出を胸に、今後もよりよい幼稚園でありたいと思います。

言葉では尽くせませんが、皆様が心温まる謝恩会を開催して下さいましたことに心より感謝申し上げます。有り難うございました。

紅白上用饅頭はいつも祇園 鍵善さんに幼稚園特製でお作りいただいています。中身は、白はこし餡、紅は白餡で包んだ粒餡の二重餡で子ども達の成長を願っています。

2016.02.01

**********************

✿ 嬉しいお花のプレゼント ✿

**********************

立春を前に暦の上では春の訪れを感じる2月になりました。

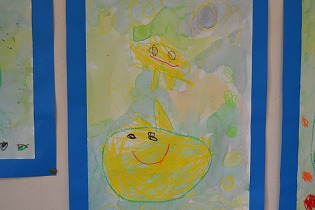

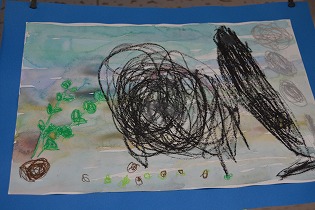

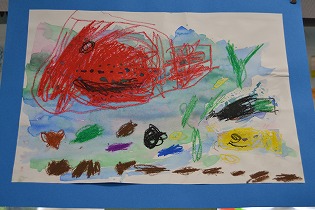

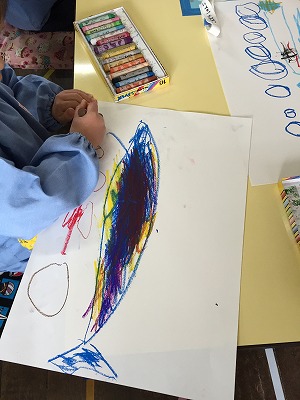

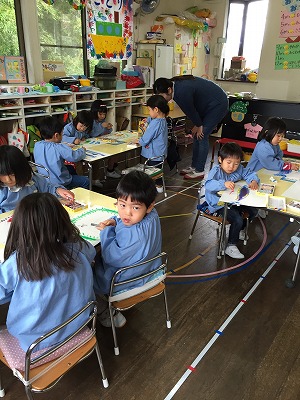

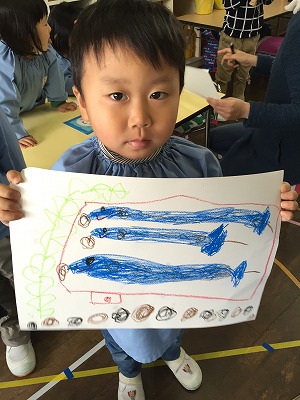

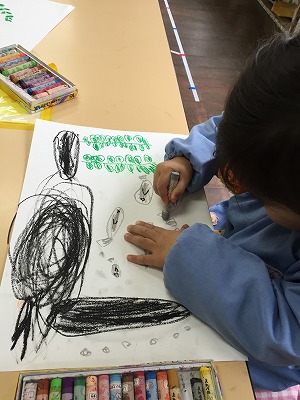

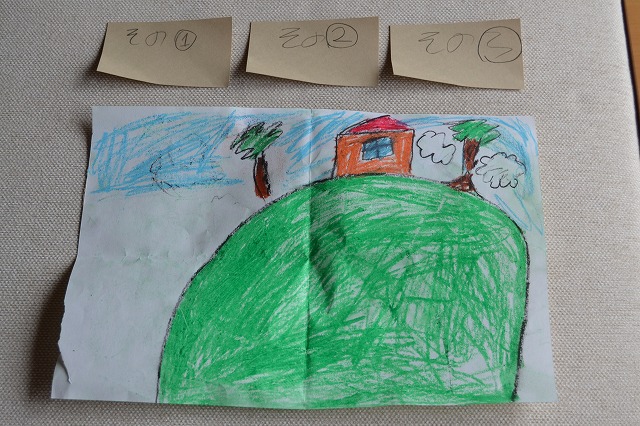

三学期に入り、年長クラスの教室に子ども達用のお道具棚を新たに導入しました。両クラスとも棚の中には製作時には欠かせない、のり、セロテープ、はさみ、ガムテープ、ダンボール紙、色画用紙各色、折り紙などが入っていて、子ども達が自由に出し入れできます。勿論お片付けも必要です。またペットボトルや発泡スチロール、ガラスなどにも色濃く描けるクレヨン(シェアパック)も調達しました。“ものづくり”は、音楽、絵画などとともに幼稚園「表現」領域分野の一つとして、豊かな感性、創造性とともに、感じたこと、考えたことを楽しんで表現する力として大切です。

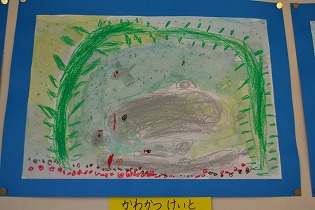

先日の大雪の中を思いっきり遊んだあと、雪と戯れて過ごしたことを感動とともに絵に描きました。「この一年のお絵描きの中できょうは一番楽しかったよ~」と笑顔で伝えてくれる子もいて、それぞれ自分で選んだ色画用紙には雪の日の思い出の場面を描き、紙面に雪の結晶を切り紙で作って貼る子もいました。自由な発想がとても素敵です。

引き続き自由あそびの“ものづくり”コーナーが大変賑わっている最中で、四角い箱にお弁当のおかずの中身を一つずつ作って完成したり、毛糸で指編みをしてマフラーを作ったり、仲間と協力してお店(カフェ)がお目見えすることもあります。また発表会で行う劇のセリフ練習をするとともに、舞台で使用する小道具、大道具づくりも子ども達の手とアイデアで始まりつつあります。近々、舞台で使用する薪を森へ調達しに行ったり、「頬かむり」や「首巻き」など、お山の自然の中にある草木を利用して生地を染めてみようと年長クラス担任と検討しているところです(草木染め)。今後の自由あそびの展開については、子どもなりに様々な表現活動を楽しむことができるよう、意欲を高めながらいろいろな方法を体験し、身につけていきたいと考えています。

そんなある時、朝によく一緒にお話をする女の子Hちゃんが園長室玄関に来てくれました。手にはきれいな色の折り紙で作った花束(バラ?アネモネ?)があり、横にはEくんも一緒でした。「まあ、なんて素敵!」プレゼントなのだそうです。光栄のあまり喜びとともにお写真を撮らせてもらった次第です。ちょうど園長室の花瓶に生けていたミニバラとともに、飾っています。有難う!

----------

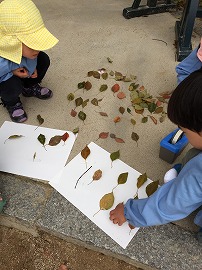

「冬の自然」

さて、こちらは何でしょう?

先日来、実習生が園内に来られていましたが、朝のすがすがしい空気の中をお話しながら登園を迎える準備をしていると、いろいろな自然のものに出会うことができます。春を待つ樹木の芽が膨らんでいたり、イロハモミジのプロペラ種がたくさん落ちていたり・・。今は野鳥が大変多く賑やかで、たくさんの鳴き声があちこちから聞こえてきます。

こちらは先日いくつも落ちていたテイカカヅラの種子(左上)と野鳥のイカル(右上)が息絶えていたところを見つけたものです。テイカカヅラの種子は大きな長い果実が秋にできていたのでそこから弾けて出てきたものと思われます。

参考サイト

イカルはお山の中ではよく鳴いている野鳥ですが、こんなに近くで見ることはまずありません。可哀想なことにどこかにぶつかってしまったのかも知れません。

イカルの鳴き声。お山のふもとのセンダンの大木から、白くて面白い形をした実がたくさん落ちてきていますが、朝の登園途中にその実を大事そうに手にし上ってくる子が必ずいます。園長室の図鑑「あきふゆのとり」をみてメジロやヒヨドリなどを見つけ鳴き方を真似、鳥を追う姿もあります。そのうちウグイスもやってくるでしょう。子ども達に負けないくらい、今、野鳥がとても元気な季節です。

----------

本日は、園内通信「お知らせ81」をお出ししました。

内容は、

◇ 写真持ち帰りについて

◇ 小学校入学説明会及び半日入学について(追加)

◇ 子ども達の健康について

◇ 実習生について

2016.01.11

************************

『 お重と干し柿* 』

************************

あけましておめでとうございます。

暖かな新年の幕開けとなりましたが、皆さまにはお変わりなく佳いお年をお迎えのことと存じ上げます。本年が皆さまにとりまして幸多き一年でありますよう心よりお祈り申し上げます。

週末金曜日朝9時前。山の中腹からお山を上がってくる子ども達の声が聞こえてきました。

到着したグループごとに、「あけましておめでとうございます。ほんねんもよろしくおねがいします」と幼稚園門のところで元気にご挨拶。その後各クラスに向かいました。

毎年3学期は大急ぎの日々が過ぎていきます。今学期も子ども達とともに一日ずつを大切に、着実に、進んでまいりたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

干し柿*

毎年お家になる柿で沢山つくられるお手製の干し柿。新年の年取りの際も、有難く美味しく頂戴致しました。感謝。

---------------

園内通信をお出ししました(1/8)。

内容は、

「お知らせ75」

◇ ご挨拶と諸連絡

◇ 保育料の取扱いについて

「お知らせ76」

◇ 第4回ふれあいサタデーのご案内

「お知らせ77」

◇ 保護者会について

◇ 就園奨励費お渡しについて