2017.02.16

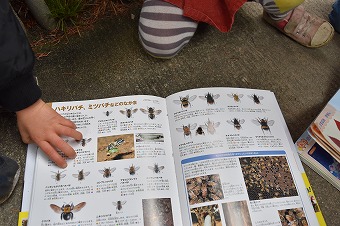

2月16日(木) / 早咲きクロッカス咲いたよ!・アケビコノハのこと・お外あそび(1/15)・エビガラスズメ🐛など

<早咲きクロッカス> アヤメ科 学名 Crocus chrysanthus 原産地 地中海沿岸

今週のはじめより、昨年11月に年少クラスが植えた早咲きクロッカスが咲き始めました(クロッカス植え)。三種類のうち今のところ開花したのはクロッカス“クリサントゥス”のみですが、これから植え込みのあちこちで咲くことでしょう。楽しみですね💕

葉がずいぶん伸びています。 植え込みに沿って顔をのぞかせています。

--------------------------------------------------

アケビコノハのこと🐛

(学名 Eudocima tyrannus チョウ目ヤガ科の昆虫でガの一種)

今週14日火曜日のお帰りの時、年中児Kくんが「せんせい、ずっとあのアケビコノハをみてるんだけどやっぱりうごかないよ。まだえっとう(越冬)しているのかなあ?どうなんだろ」

と私を呼び止めました。「じゃあ、せんせいもいろいろしらべてみるね」と言うと「またあしたね」とお帰りの列に並んでいきました。アケビコノハは越冬する蛾ですが、木の葉にそっくりの翅をした珍しい蛾の種類です。Kくんはお家で見つけたアケビコノハを秋頃からずっと大切に育てており、愛おしむように毎日アケビコノハが入ったケースを手に登降園していました。果実の水分を好むので、エサに入れたミカンが乾燥していたら私もミカンを半分にカットして、園長室にお届け物にきてくれたクラスのお当番さんに頼み、エビガラスズメと一緒にいるKくんに届けてもらっていました。

そして外あそびの時にKくんにお話ししました。手の平に上向きにしてのせてみると微かに手を動かすかどうか? または手の平に下向きに置いたときに自力で静止できるかどうか? などで見分けることができそうよ、と伝えました。じゃあ、明日持ってくるね、とKくん。下の写真は昨日朝登園したKくんが持ってきたアケビコノハのケースです。中に横たわっているのが見えます。以前と比べて色が変わり、また手の平にのせてもまったく動きません。どうやら、どう見ても冬眠中ではなく命がなくなっている、ように思えました。色も鮮やかさはなくなり、カサッと乾燥した感じです。

お外あそびの時に園長室にやってきたKくんと手の平にのせてそっと観察をしましたが、一瞬動いたように見えたもののやはりもう動きません。もしも命がなくなっていたらお墓をつくってあげることを話し、その場合「ばしょはあそこらへんがいい」とKくんが言っていた通りにお墓を作ってあげることになりました。

写真右上にいる年少児Tくんは園長室の横にいてこの経緯を聞いていたので一緒に我が事のように考えてくれました。「うめてあげるならここはどう?」と目の前の切り株の中を特別な場所としてお墓の場所に提案してくれました。ただ、子ども達が切り株レストランのお料理の場所にも使っている場所なので、とやはりはじめの場所に向かうことになります。

みんなが朝のご挨拶をする門の上の方にあるお地蔵さんの横辺りがKくん希望の場所です。いつもは柵があって中には入りませんが、特別にお墓の場所を決めるために入りました。

ここは上の大木クヌギの落ち葉が堆積している場所で、スコップで掘ると柔らかな土が出てきました。お友だちのSくんも一緒に来てくれました。

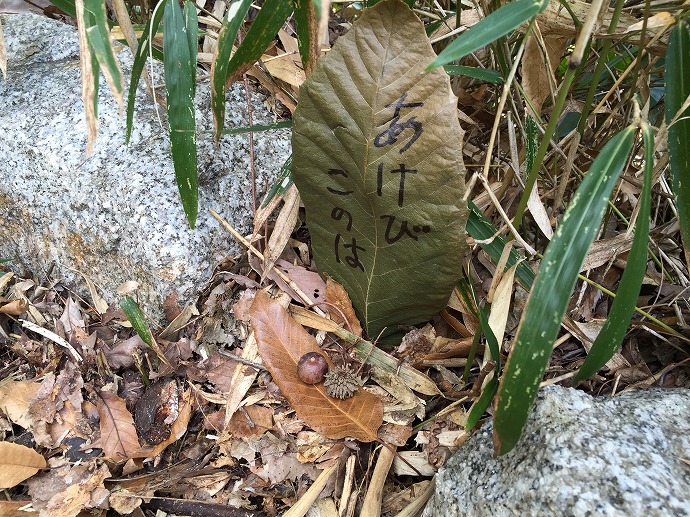

「ここにする」とKくん。石の間のほどよい所に穴を掘りそっと入れてあげて土をかけました。そして手を合わせてアケビコノハが天国にいきますように、とお祈りをしました。

Kくんがアケビコノハを大事育てていたことをクラスのみんなもよく知っていました。数名のお友だちとtomomi先生も見守る中、お地蔵さんにもアケビコノハをよろしく、とお願いをしました。Kくんがとても大事に想い、毎日アケビコノハと一緒に登園していたことはご存知の方もあるでしょう。アケビコノハもKくんに大事に育ててもらったことを嬉しく思っていたことでしょう。

葉っぱに名前を書いてほしい、というKくんの希望で、大きなビワの葉に「あけびこのは」と名前を書きました。少しこちらを向いているのは、またここへ来た時によく見えるようにしたい、というKくんの希望からです。木の葉のような翅を持ったアケビコノハ。いつか幼稚園のどこかに生まれ変わって飛来してくれますように❁

--------------------

こちらはそんな中、年長児のお母さま数名がつきぐみ園舎のお掃除に来て下さいました(2/15)。約一時間ほどあちこちを主婦プロの手でお手入れして下さり、クラスに戻った子ども達はピカピカになった窓ガラスに気づいて「ありがとう!」とお礼を言っていました。

エアコンのフィルターやピアノまわり、床や玄関を美しくお手入れ下さり有難うございました。

昨日水曜日は開花したクロッカスを観察したり、雲梯や鉄棒などを応援しておりました。

年長児SちゃんやNちゃんは何度も最後まで雲梯をクリアして楽しんでいます。あちらでは落ち葉調べを楽しんでいるグループも見えます。シダ、クヌギ、コナラ、ビワ・・・などです😊

これはクヌギの実、とRくん。おかたづけの鐘が聞こえます。分類した落ち葉のケースを仕舞っています。

ほらっ、と見せてくれた落ち葉の裏には何やら白い筋が。ほんと、綺麗ね。落ち葉を分解する糸状菌?枯草菌?カメラを向けるとお隣の子がそっと手をバックにかざしてくれました。気が利いて優しい女の子でした。

モクレン、クヌギ、コナラ、クスノキなどの落ち葉。

----------

昨日(1/15)お片付けのあとに二人組リレーを(ゆきぐみ)

鐘が鳴ったあと、クラスごとにお部屋に入る前に取り組むことがあります。こちらは年中ゆきぐみですが、二人組になりよーいドン!でtomomi先生まで来たらタッチをして次のお友だちへ。「さあ、おいで👏」

戻ってタッチをしたら次のお友だちへ。

はい、タッチ。

はい、タッチ。

はい、タッチ。

二回目、頑張れ~!

まだいける? いそいでいそいで、お友だちが待ってるよー!

さあ、最後にもう一回行くよー。仲間と力を合わせて走るのは楽しくて面白いね。手をつないでともに走る楽しさ、面白さをまずたくさん経験してほしいです。

こちらは先週末10日(金)お昼過ぎに、ひみつの庭のライオン壁泉の中で練習したい!というみんなの思いが実現した日の記録です。寒い日でしたが実行したゆきぐみのみんなです。お呼びが来て私と太郎先生がお客さんになり応援していましたら、曲の途中になんと空から雪が降ってきてしまいました。子ども達も驚き、嬉しいやらびっくりやらのまま、演奏を続けている様子です。みんなの音がお空に届いたよ、というお空からの合図かも知れません😊

この時季、気がけていると春の鳥がたくさん見られます。先日もサクラの木にとても可愛らしいエナガがたくさん集まっていました。そしてこちらの写真は何とか撮れましたがコゲラ🐦です。キツツキの種類で木をトントンとつつきます。音が違う場所はカミキリムシなどの幼虫が隠れているのでつつくのはエサ探しでもあります。園長室外のモミノキ(クリスマスツリーの木)も年々益々大きくなります。春には鮮やかな新芽が目に眩しいほどになります。

--------------------------------------------------

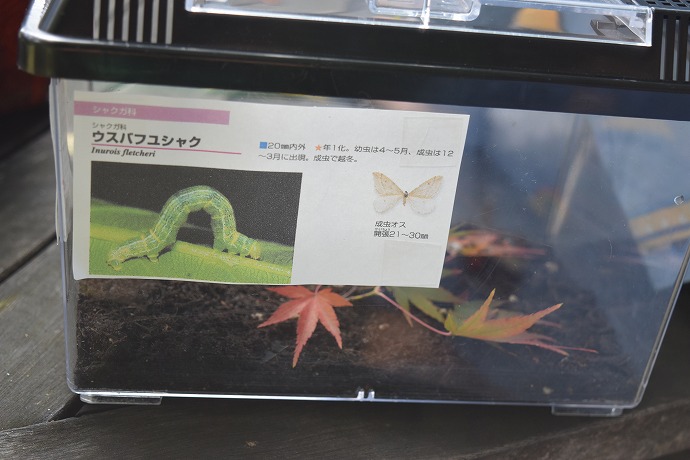

エビガラスズメ🐛のこと

(学名 Agrius convolvuli チョウ目スズメガ科の昆虫でガの一種)

こちらは以前プログでご紹介した年中児Sちゃんが大事に育てているエビガラスズメガのサナギです。あれから、冬の間、ずっと動かないので心配になっている、と先日呟くSちゃん。すると本日ケースを手に登園したのでした。ぜんぜん動かないので心配で最近は触れなくなった、と。そこで、そっと私の手の平にのせてみますが以前のようにお尻をピクピク動かすこともしません。お尻を触っても動きがありません。なるほど、それで心配になったのでしょう。

続いてSちゃんも同様に手の平にそっとのせてみています。ねっ、うごかないでしょう、と。

お隣のUちゃんもやってみたい、と手の平にのせてみましたが、お尻は動きませんが、エビガラスズメのサナギはずっしりと重さがあります。だからきっと大丈夫、生きています。今はまだサナギのままですが、恐らく5月頃にはエビガラスズメの待望の羽化が見られるでしょう。「つちをかぶせてあげるんだけど、じぶんでそとにでてくるの」とSちゃん。きっと暑がりさんなのかな😊。

子ども達が朝のご挨拶をして各クラスへ向かったあと、ふと振り返ると、お地蔵さんの方をずっと見て座っているKくんの姿に気づきました。横にお友だちもいます。

昨日、お墓をつくったところが気になって見ているようでした。お墓の場所を確かめ、昨日と変わりないと安心した様子です。

Sちゃんも一緒です。Kくんはアケビコノハをそばで守ってくれているお地蔵さんを見上げていました。昨日、Kくんと一緒にアケビコノハをお墓に入れたのですが、お帰りの前に一人で石畳に座っているKくんにまた出会いました。さあ、かえろうね、と声をかけると、「せんせい、ぼくがしょうがくせいになってもあのアケビコノハはぼくのことをおぼえているかなあ」と言います。私は胸が熱くなるのを抑えながら、「もちろんよ。Kくんが小学生になっても中学生になっても大人になっても、アケビコノハはKくんのことを覚えているわよ」。するとKくんは言います。「ちゅうがくせいとかおとなになると、こんなにむしのことはかんがえていられなくなるかもしれないし」と言います。こういうことはいつか卒業しなければいけない、と感じているのでしょうか。生き物と出会い、幼稚園に一緒に連れてくるほど大事に育て一緒に過ごしてきたことはかけがえのない経験の一つです。「先生はKくんが大好きなら大きくなってもずっと考えていたらいいと思うよ。」と言うと、「そうだね。それをべんきょうにしておしごとにしたらずっとかんがえられるか」と言って明るい笑顔になりました。生き物との出会い、一つひとつの経験はこの先形を変えても必ず何かにつながっていくでしょう。小さな頃に出会う自然、植物、生き物に対する好奇心は、未来の子ども達を見えない形で力強く支えてくれると信じています。人間は自然の一部であり生かされている存在です。

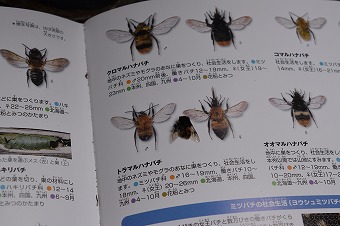

こちらは過日、年少児Kくんが石段の辺りで見つけたというオオツチハンミョウ。冬場にも見られる珍しい昆虫で、時折お山で姿が見られます。図鑑を見ると潰れた個体♀が掲載されています。きっとそれしか採集できなかったのでしょう。こちらはオオツチハンミョウの♀ですが♂よりはるかに大きく、そろりそろりとほとんど動きが機敏でない少し変わったメタリックカラーの昆虫です。

また右上写真は年少児Tくんです。家族で行った米バークレイには黄色のテントウムシがいた、だから黄色いテントウムシを見つけたいんだ、と言います。「そう。今はまだ冬で春になったらテントウムシの幼虫もここに来るんだけどね、でもいるかも知れないね。行ってみようか?」と虫かごを手に一緒にお庭をめぐったのは数日前の寒い日のことでした。別の用事で園長室に戻り、再び園庭にTくんの姿を見つけたときには何と、Tくんは黄色いテントウムシを手にしているではありませんか。四つ葉クローバーがあると思えばある🍀ように、いると思えば出会うことができる、信じていれば叶うのだと心から私もそう思います。黄色のテントウムシを手にしたTくんは爽やかな笑顔で先生やお友だちにそれを見せてあげました。子どもは自然の一部、不思議な力を備えていると感じます。

こちらは園庭のドイツトウヒ(クリスマスツリーの木)です。庭師さんに余分な枝を剪定してもらったところから樹液が出ているのを子ども達が見つけて触っていました。針葉樹なのでまるでスッとした入浴剤のような香りがします。ほらねっと子ども達が見つけ満足げな様子も嬉しいことの一つです。少しずつドイツトウヒも大きくなりまた春の新芽が伸びてくるでしょう。

樹液が出ています。右上写真はアメリカハナノキの赤い新芽です。秋には真っ赤な紅葉が綺麗になりますがまだまだ幼木です。

園長室前の梅の木。もうすぐ満開が近づいています。昨日午後、発表会の舞台が第三園舎に登場しました。今日は早速、年長、年少クラスが一回目の舞台練習を終えました。私は年少クラス練習に応援にまいりましたが、まずは一回目元気にみんな頑張りました。後で聞くと、子ども達にはそれなりに緊張はあったようですが、それを感じさせないくらいおゆうぎの合間に笑顔とかけ声が出て、楽しんで体を動かせていました。あと数回のみの舞台練習ではありますが、子ども達が更に力を発揮できるよう精一杯応援していきます。

----------

本日は、園内通信「お知らせ76」をお出ししました。

内容は、

◇ 3学期生活発表会について

◇ 「3学期生活発表会ビデオ」の撮影,製作について

◇ 今月末お帳面お預かりについて

◇ 園児の健康について