2014.02.14

2月14日(金) / ストック“stock”・雪の朝・なわとびオリンピック選手!・抹茶ロールと手作りケーキ・Une petite ballerine !

<ストック> アブラナ科 原産地 ポルトガル

学名 Matthiola Aiton 英名 ストック 和名 紫羅欄花(アラセイトウ)

窓辺でよい香りを漂わせているのは南ヨーロッパ原産の多年草“ストック”。早春の花として毎年今の時季になると店先で見られます。英名ストックはスキーのストックが語源で、しっかりした茎や幹を持っているので名づけられた名前だそうです。また、和名は紫羅欄花(アラセイトウ)。葉がふんわりと分厚くポルトガルの毛織物ラシャ布「ラセイタ」に似ていることからアラセイトウと訛って呼ばれるようになったとのこと。和名については私は初めて知りました。

ブロッコリーやカリフラワーと同じアブラナ科なので食用にもなるのだとか。花言葉は平和、思いやり、永遠の恋。

-----

「雪の朝」

今年一番の積雪となった今朝、思わずたくさん写真を撮りました。庭に上がると子ども達を待つ園庭は一面の雪景色。撮影中もやわらかな雪が降り続け、到着した子ども達にうっかり頭に積もった雪を指摘されるほどでした。

いつも園庭にいるテラコッタのカタツムリくん。今日はお顔を隠していました。

3~4㎝は積もっていたでしょうか。鉄棒の斜め鉄柱にもしっかり雪が積もっていました。

今日のブランコは白。雪のクッション。 鉄棒、雲梯、アスレチックも雪をのせて。

ジャングルジムもグローブジャングルも雪化粧。 まつぼっくりフィギーノから見える桜の枝も真っ白に。

レンガの丸窓からチラリとのぞくライオンの顔。 子ども達がすわるベンチにも雪。

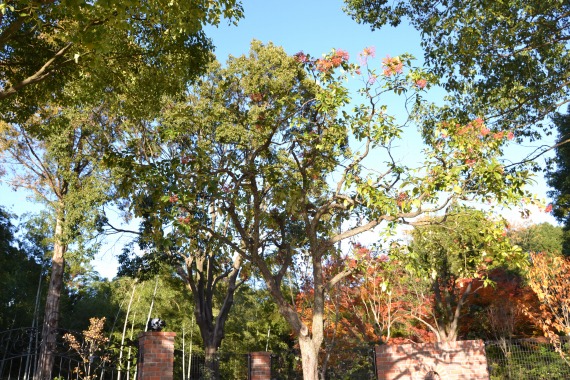

「ひみつの庭」の雪景色。アラカシ、モミジ、ナナミノキ、サトザクラなどの高木にも美しく雪が積もりました。幼苗ライラックにも雪。

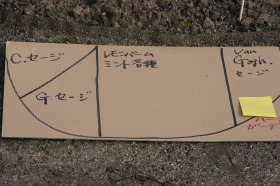

真っ白のお砂糖を振りかけたような「ひみつの庭」。 エントランスのサークルチェアも真っ白。嬉しいお知らせです!! キンメツゲのトピアリーの足元に昨年11月19日(火)と29日(火)の“ママの日”にみなさんで植えたスノードロップの芽が顔を出してくれました!数ヶ月で発芽するとはとても驚きです。フランス北部の街アミアンから海を渡って届いたスノードロップですが、ヨーロッパでは雪の中でも1月から花を咲かせているそうです。

3㎝ほどの小さな芽。上手く根付いてくれて本当によかったです。右上写真はメタセコイヤの小さな松ぼっくり(球果)とスノードロップの芽。

フェイジョアに雪が積もって低くしな垂れていたので思わず雪をはらいました。壁泉のウッドデッキも一面真っ白の雪が敷き詰められました。

額から鼻に雪をのせた壁泉ライオン“Leo”。御影石のライオンにとっても今年は初めての大雪です。

ビオトープも一面真っ白に。黄色のユズの上も雪帽子。ビオトープ水面はしっかり凍っています。エビ、メダカ、タナゴ、ヨシノボリ達はどうしてるかなあ?みんなにとっても初めての冬。

芝生の築山も真っ白です。青々とした夏の芝生で子ども達が遊んだ昨夏が懐かしい。チーク材のスネイルベンチも雪をのせて。

正面ゲートのアイアン製カブトムシくん、カタツムリくんも雪をたたえて雪化粧。

アイアンゲートのトップにも積雪。白い空からつぎつぎに舞い下りる雪。右上写真はサクラの枝一面に積もった雪。その中を鳥の群れが集まっているのが見えました。スズメではなく、ムクドリかな?ツグミかな?鳥をじっくり近づいて見てみたいといつも思う。

そっと近づいても一斉に飛び立ってしまう鳥たち。ざっと100羽近くはいるでしょうか。

「おはよう!」 8時50分頃。いよいよ第5グループさんが到着しました。真っ白に積もった坂道をみんな上手くのぼってきました。早速、足元一面に広がる雪にふれています。

ふんわりふんわり。真新しい雪を丸めています。 手袋をとって素手で雪の感触を確かめながら。

グローブジャングルの上にも積もっているね。ギュッギュッって音がして足跡がついてきます。温かな上着の上から防水のレインコートを着て、頭も体も全身が包まれています。

あちこちに積もった雪を見つけます。 ほら、こんなに大きくなったよ。雪だるまができそうね。

あら、年少児のKくんはちゃんとお部屋に向かっていましたが、何だか作業中の模様。「俵はご~ろごろ~、」のごとく雪玉を転がしていました。

「ほーら、こんなにおおきな俵ができあがり!どこにおく?」 「フフフ。ここにおいておこう!」みんなにあとで見せるのだそうです。

年少児たんぽぽぐみ前の花壇。こちらも赤ちゃんチューリップの芽がそろそろ出ています。たんぽぽぐみのみんなでいつも観察をしています。春になったら何色が咲くかな?楽しみだね。年長児園舎の風見鶏の上も雪。こちらは子ども達の到着前の撮影。

園長室前のテラコッタのウサギも今日は山盛りの雪。ちょっと重たそうかも。

各クラスとも来る発表会に向けての練習後には、思いっきり雪あそびの声が響きました。お家に帰ってもきっと雪だるまをつくるのでしょうね。

----------

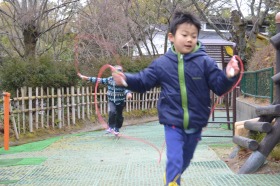

「なわとびオリンピック選手!」(昨日2/13年長児)

園庭が賑わっています。お弁当のお茶を沸かす傍ら、暫しカメラを持って園庭に上がると・・、始まっていました!毎日年長児達が取り組んでいる「リレー式走りなわとび」です。自分に合った長さの縄跳びを選び、今では全員が背中から前にしっかり縄跳びの縄をまわしながら走ることができます。二人一組になりバトンタッチで走ります。上の園庭から下の通路を経由して石段を走りのぼってペアとバトンタッチします。悠々と走りながら縄跳びをまわす姿に驚かされます。冬休みにもお家で練習をしておられたと聞いています。まさに継続は力なり。

「20周目!」「29周目!」「30周いったよー!」と驚くほどのスピードで次々に走ってきます。階段の上り下り以外は走り縄跳びでビュンビュン走っています。ビデオ撮影でないのが残念なくらい、子ども達の気迫、勢い、真剣な眼差しを見ていると、あたかもただ今開催中のオリンピック選手さながらでした(この日お休みの方も有り全員ではありません)。

---

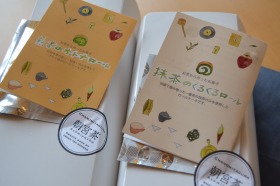

「抹茶ロールと手作りケーキ」『茶のみやぐら』製

「焼き物の町」滋賀県甲賀郡信楽へは小さな頃に家族でたびたびドライブをかねて出かけました。目的は父の趣味用の鉢や母が家族の器やお皿を見繕うためでした。勿論庭には“たぬき”の置物もありました。お陰で私も陶器や磁器の器物が大好きになった訳です。

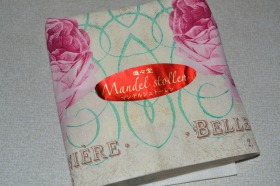

その信楽町には、1200年の歴史を持つ日本五大銘茶の一つ「朝宮茶」を生産する朝宮地区があります。畑は標高400mの山間地にあるそうです。本日は、朝宮茶の生産農家さんが作っておられる「抹茶ロールケーキ」を頂戴しました。感謝。

以前にもいただいたことのある「抹茶のくるくるロール」は、一番茶の抹茶のみでつくられたとてもソフトで美味しいものでしたが、本日は「煎茶のオトナロール」をティータイム(久しぶりの!)にいただきました。北海道産の黒豆が入っていてふくよかな大人の苦みがとっても美味。渋みのあとの香りと甘みは何とも言えず・・。おすすめです。

お茶農家の店『茶のみやぐら』ホームページ

しっとりやわらかな生地の中に黒豆が入っています。ナイフを予めお湯で温めておくと生クリームがくっつきにくく上手にカットできます。

お茶道具が描かれたとても素敵なパッケージ。茶葉は全て自家茶園で栽培された朝宮茶が100% 。

またまた本日は先生による別ルートで手作りケーキも頂戴し、こちらも職員全員みんなで有り難く美味しく頂戴致しました。ハート型のチョコチップが素敵!

感謝。

そして、ふと外を見ると、園長室のドアの前にボンと大きな雪玉が。「いっこせんせいにも見せておいてねー」とTくんがプレゼントで置いてくれたそうです(太郎先生談)。Tくんの笑顔が浮かんできます。有り難う!

----------

もう一つほほえましい姿をアップです。

「可愛いバレリーナUne petite ballerine !」

数日前の朝のひととき。何かのお話からバレエの基本ポジションのポーズを披露してくれた年長児Aちゃん。名称も私にちゃんと教えてくれたのですがすべて覚えられず・・^^; 違っていたらごめんなさい。

おじぎ

バランス パッセ

プリエ 1番

バレエの基本的なポジションだそうです。バレエは姿勢がよくなり体幹も鍛えられそうで何より楽しそうでした。頑張ってくださいね!

----------

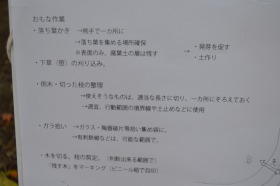

本日は、園内通信「お知らせ78」をお出ししました。

内容は、

◇ 3学期生活発表会について

◇ 「3学期生活発表会ビデオ」の撮影,製作について

◇ 今月末のお帳面のお預かりについて

◇ 園児の健康ついて

◇ 園児名簿関連

◇ 実習生のご紹介

◇ “パパの日”について

◇ PHP推薦図書のご案内