2009.01.08

<干支 「丑」(うし)>

「あけましておめでとうございます。ことしもよろしくおねがいします。」と、キラキラした目で新年のご挨拶をしてくれた小さい組の女の子。子どもたちを迎えていると懐かしい笑顔がいっぱいでした。そして、冬休み中の思い出話をいろいろ聞かせてくれました。

さすがに新年の空気は新鮮で、心までがきりりと引き締まる思いがします。いよいよ今日から3学期がスタートです。

写真の木目込(きめこみ)は今年の干支の丑ですが、干支とは元来、この世の森羅万象を表したものです。初めの子年に種をまき、2年目に入る今年の丑年は、まいた種が土中から芽を出して無事に成長する様子をじっくり忍耐強く見守る年だそうです。

じっくりと成長するのを待つことが重要なのは、子育てについても同じことが言えるのでしょう。今年は丑のように忍耐強く、着実な一歩一歩を大切にしていきたいと思います。

---

本日は、園内通信「お知らせ65」「お知らせ66」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

「お知らせ65」

◇ ご挨拶、当面のスケジュール

◇ 1月分保育料の取扱について

「お知らせ66」

◇ 第4回ふれあいサタデーのご案内

2008.12.12

<フユイチゴ(冬苺)> バラ科 日本,東アジア原産

学名 Rubus buergeri Miq.

フユイチゴの蔓に赤い実がなって、今年もまた冬が来たことを教えてくれます。園庭につづく「ひみつの森」から向こうへ下りた小川の周辺も、きっと今頃は赤い実をたくさんつけていることでしょう。

このフユイチゴ、実はとても甘くて天然のビタミンCがたっぷりです。本来、ヨーロッパのクリスマスケーキには、この冬の時季にだけできるフユイチゴの種類のものが飾られていたようです。

---

本日は、園内通信「お知らせ63」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

◇ 「クラスお楽しみ会」で使用するお菓子について

◇ 今学期の保育について

◇ カプラ教室について

◇ 住所変更のお友だち

◇ 福音館図書のお持ち帰り

◇ パンフレット持ち帰りについて

◇ インフルエンザ予防~など

2008.12.02

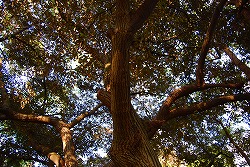

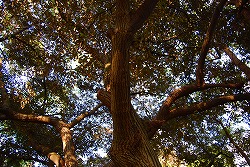

「府立植物園にて」

<スダジイ> ブナ科 原産地 日本 別名 ナガジイ,イタジイ

学名 Castanopsis sieboldii (Makino) Hatusima ex Yamazaki et Masiba

スダジイの大木を見上げると

見上げるほどの大木。下には実がたくさん落ちています。昔からシイの実と言えばこの種のことで、細身の円錐状卵形ドングリで可愛らしい帽子(殻斗)を被っている独特な形です。渋みがないドングリなので、カリッと歯で割って、中の実はそのまま食べられます。甘味があるほどです。

5月~6月に花が咲き、2年型ドングリのため果実は翌年に成ります。葉や果実は漢方薬にしたり、殻斗は下痢止めにも使われるとのこと。

---

本日は、園内通信「お知らせ61」(年長児のみ)をお持ち帰りいただきます。

内容は、

◇ 園長先生との家庭教育相談について

2008.11.21

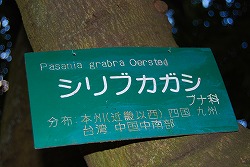

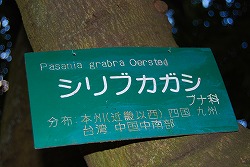

「府立植物園にて」

<シリブカガシ> ブナ科 分布 近畿以西,四国,九州,台湾

学名 Pasania grabra Oersted.

1.5㎝~2.5㎝ほどの中型ドングリで、2年に一度果実がなる2年型のドングリ。「シリブカガシ」と言う名のとおり、果実の底面中央部がへこんでいるのが特徴。嬉しいことに、このドングリを手の平で擦ってみるとピカピカに光ってきます。オリーブオイルを一滴使えば、更に光沢が増します!

植物園正門玄関を入ってすぐ右手、また、クスノキ並木の途中から大芝生地に入る辺りなどにも見られます。

---

本日は、園内通信「お知らせ60」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

◇ 年賀状について

◇ 暖房費について

◇ お弁当の保温について

◇ 11月後半現在の子どもたちの健康について

◇ 「福音館」のおすすめする図書のご案内

2008.11.14

<ハナミズキ>(アメリカヤマボウシ) ミズキ科

学名 Benthamidia florida (L.) Spach

紅葉の季節!園内は、朝から真っ赤なサクラの落ち葉があちこちに落ちていて、みんなの目を楽しませてくれます。

あまりに見事な美しさに紅葉していたのは「ハナミズキ」の葉。これは、イチョウがきれいに色づく理学部構内を歩いていて見つけました。

ハナミズキは、4~5月に花が美しく咲き(花のように見えるのは実は総ほう片ですが)、果実が秋に成ります。北アメリカ原産で、街路樹や庭木として見られます。

---

本日は、園内通信「お知らせ59」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

◇ カプラ教室について

◇ 「PHP推薦図書」のご案内

◇ 新入園児さんのご紹介

◇ 実習生のご紹介

2008.10.30

<コムラサキ> クマツヅラ科 別名 コシキブ(小式部)

学名 Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch

一般に、これを「紫式部(ムラサキシキブ)」と呼んでいますが、正しくは「小紫(コムラサキ)」という名です。

夏には淡い紫色の花が咲いていましたが、秋になり今年も実をつけてくれました。

クマツヅラ科の同属のものに、ヤブムラサキ,シマムラサキほか、多くの種類があります。

---

本日午前中、ヒラノ矯正歯科クリニックより山下和夫先生に来ていただき、年長児歯科検診を行いました。一人ずつ咬合,歯列,顎関節,歯の状態をじっくりと診ていただき、最後は「ありがとうございました」とご挨拶をしました。

各クラス約1時間ほど必要ですが、自分の順番が来るまでの時間と、診察が終了してから続いて椅子に座り最後の人が終わるまで待つ時間の両方を、よく頑張って待つことができたと思います。僅かに話し声はあるものの、全体的に「今はどうするべきときか」をよく理解して「待つ」ことができたのは、さすがに月ぐみさんでした。

検診結果の詳細は、それぞれ明日お持ち帰りいただく予定です。一般歯科医院(虫歯など),矯正歯科医院(歯並び・咬み合わせなど)を受診される際にご活用下さい。

---

本日は、園内通信「お知らせ57」「お知らせ58」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

「お知らせ57」

◇ 園児募集ポスターのお礼など

◇ 敬老会ご出演について

◇ 歯科検診について

◇ 就学時健康診断の日の送りについて

「お知らせ58」

◇ フリー参観のご案内

2008.10.24

<ポリゴナム> タデ科 ヒマラヤ原産 別名 ポリゴナム(Polygonum)

学名 Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross

一般には、ヒメツルソバと言うちょっと美味しそうな名前で呼びますが、最近園芸店では、「ポリゴナム」と言う洒落た名前で出ています。

お山の中では石の間から咲いていたり、お山のふもと近くでは壁面を覆うようにカバーしてして、なかなか強健な性質のようです。ほぼ通年咲いているように思いますが、この花のポイントは葉の紅葉が美しいところでしょう。これからの寒い季節は、ちらっと目に入る赤い葉っぱがよく映えます。

---

先週のお庭での“焼きいも”につづき、この一週間は、秋の「おだんごづくり」で賑わいました。子どもたちは、丸めるのがとてもお得意の様子。それもそのはず、粘土あそびで鍛えた!要領で、いろんな大きさのおだんごが出来上がります。真っ白にゆであがったおだんごに、ゴマとみたらしあんがかかったものが園長室にも届き、食後に頂戴しました。

---

本日は、園内通信「お知らせ55」カプラ教室について(送りグループ変更届つき)、「お知らせ56」月ぐみ就学時健康診断について、をお持ち帰りいただきました。

2008.10.20

<聖護院だいこん・青首だいこん> アプラナ科

みてみて! 『よーい、ドン』と、今にも走り

出しそうな形がユニークなお大根

---------------------------------------

秋~冬にかけて、お大根が美味しい季節がやってきました。

九条葱,壬生菜,加茂茄子などと同じく京野菜として有名で、どっしりと丸い形をしたものは「聖護院だいこん」。元々は長大根だったそうですが、170年ほど前に、尾張の国から奉納された大根を京都の聖護院周辺で作るうちに丸大根になったのだそうです。

京都では毎冬12月中ばに、中風除けを祈願し千本釈迦堂で「大根焚」が行われます。あつあつのとろけそうな「聖護院だいこん」のお味が、寿命を延ばしてくれることを願って長い行列ができます。

似た形の京野菜に、千枚漬の材料で有名な“聖護院かぶら”がありますが、大根と蕪は葉の形が違います。

その季節の地野菜は、体にとって何より有り難く大切なものです。長大根とはひと味違った甘みがありとろけるような柔らかさになる丸大根は、炊き合わせやおでんなどなど、どんなお料理にしていただこうかしら・・・と考えるのもまた楽しみです。感謝。

---

本日は、園内通信「お知らせ54」をお持ち帰りいただきました。

内容は、

◇ 敬老会出演について