教育– category –

-

2021-04-10 「二つの抱っこ」再読

来週から送迎が始まります。 自分の心の準備を兼ねて、過去の記事を読み返しています。 今日は、「二つの抱っこ」を再読しました。 今年はどんなドラマが待ち受けるのでしょうか。 期待と不安が交錯しますが、一人一人のお子さんとの出会いを天のはからい... -

2021-04-09 「真似ること」と鏡

山びこ通信の巻頭文を読み返しました。 >>「真似ること」 子どもは真実なものに敏感です。 ここが難しいところですが、大人である私たちは自分が子どもの「真似」の対象となることを自覚し、自らを省みる「鏡」を持ちたいと思います。 世の中は混迷の一途... -

2021-03-28 カエサルの叱咤と幼児教育

カエサルの作品を読んでいて、幼児教育に通じると感じた箇所があり、メモ代わりに書いておきます。 カエサルはこれらのことに気づくと会議を招集した。会議にすべての階級の百人隊長を集め、激しく彼らを叱責した(「ガリア戦記」1.40)。 「これらのこと... -

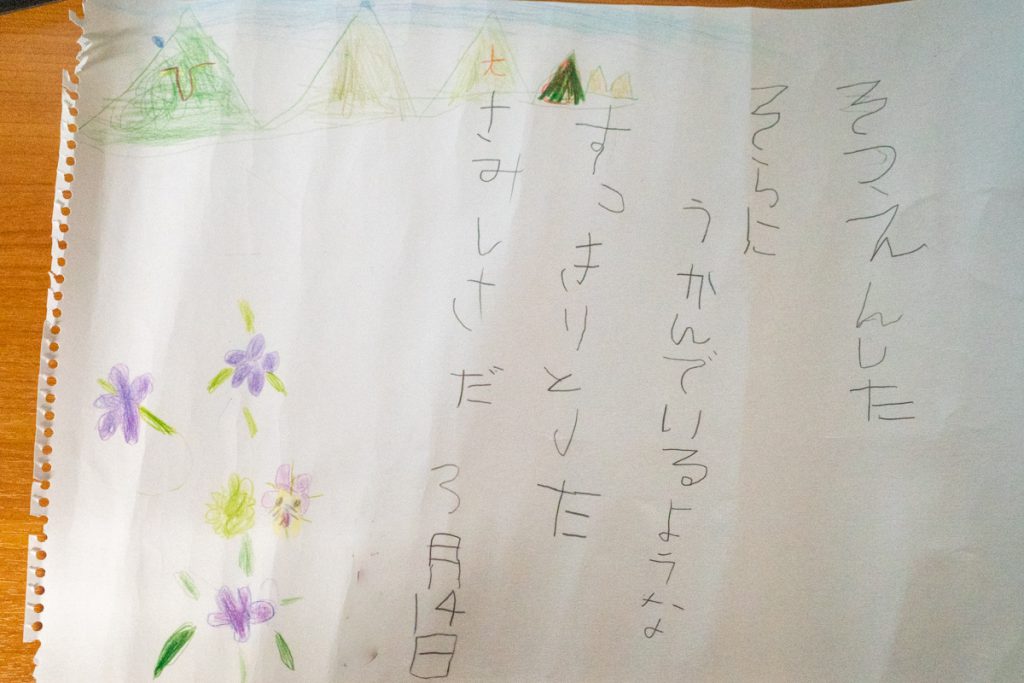

2021-03-23 「すっきりとしたさみしさ」

今年卒園した園児から心境を表した詩を受け取りました。 「そつえんした そらにうかんでいるような すっきりとした さみしさだ」と。 絵も心を表しています。「すっきりとしたさみしさ」は悲しみであり、達成感であり、次への希望でもあります。 ありき... -

2021-03-17 ゆるやかな始まり

卒園式は人生の大事な区切り目ですが、そこですべてが完結するのではなく、ゆるやかな形で新しい小学校生活が始まります。 ゆるやかな形というのは、これまでにも、ゆっくり着実に、この新しい「始まり」への準備は進められていたことを意味します。 新し... -

2021-03-16 啐啄の機(再)

新年度に思いをはせつつ、以前書いた記事へのリンクを張ります >>「啐啄の機」 昨日の「新入園児保護者会」でお話しした内容と重なる部分があります。 -

2021-03-15 新入園児保護者会

今日は早春の青空のもと、無事に新入園児保護者会を開くことができました。 お足運びいただき、ありがとうございました。 私からは、新年度当初とくにご注意いただきたいことをお話しました。 「抱っこ」のエピソードは次のリンク先で詳述しています。 >>...