今年は梅雨明けが早かったです。

なにせ6月でも35度を超える日がありました。

梅雨明け以降連日猛暑が続いています。

自然の変化というよりも「異変」はあちこちで顕在化しています。

金曜日の帰り道、子どもたちのあいだで「暑い」という言葉が交わされていた時、ある年長の男の子がぽつりと「(自然が)くるっている」と言いました。

昔のローマの詩人の書いたものを読むと、世の中の乱れを自然の異変が警告している、ととらえました。

警告する主語は神であったりします。

別の詩人は、そのような考え方を根拠なき迷信だと切って捨てました。

後者のテキストは、1417年に写本が発見されるまで、表舞台から姿を消しました。

ルネサンス以降の科学の発展に大きな影響を与えたとされます。

一四一七年、その一冊がすべてを変えた

作者:スティーヴン グリーンブラット

出版社:柏書房

発売日:2012-11

「社会に出たら理科は必要なくなる」かどうか、高校生にアンケートを取ると、必要なくなると考える割合が他国に比べて高いという結果が出ています。

上で紹介した「その一冊」はエピクロス哲学をローマ社会に紹介した詩人ルクレティウスの作品を指しています。

寺田虎彦氏は、「ルクレチウスと科学」と題するエッセイの中で、この詩人の詳しい紹介を行っています。

結論として、「ルクレチウスの書によってわれわれの学ぶべきものは、その中の具体的事象の知識でもなくまたその論理でもなく、ただその中に貫流する科学的精神である。」と述べています。

この言葉を学校の理科教育に当てはめてもよいでしょう。

子どもたちが理科の学習を通して学ぶべきものは、科学的精神にほかならない、と。

この精神がどのようなものなのか、学校の先生も十分学んだうえで教壇に立たないと知識の授受に終始し、子どもたちの好奇心はしぼむでしょう。

ルクレティウスの名は日本では無名に近いですが、欧米の大学では必読書扱いです。

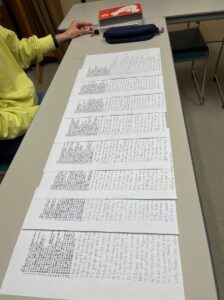

「山の学校」の「中・高生の哲学」では、この1学期の間に、古代ギリシアの自然哲学を概観したようです。2学期以降ルクレティウスの思想にもふれるでしょう。

ちなみに、「世の中の乱れを自然の異変が警告している」ととらえたのはウェルギリウスです。

ルクレティウスの崇高な科学的精神を称えながら、それによって人間の情緒を追いやる危険を理解していました。

欧州の科学も文学も、哲学で言うところの「正・反・合」の連続で今に至ります。

コメント