教育– category –

-

2020-01-05 ノートを取る

中学、高校の子どもたちの読解力低下の問題が指摘されています。昨年12月のPISAの結果、それが裏付けられる形となりました。 >>「ノートが取れない中学生、日本の子どもたちの読解力はなぜ落ちたのか」 幼少期に本を耳で聞く経験が将来大きくものを言うと... -

2020-01-04 子どもの自信

子どもにやる気や自信をどうつけさせたらいいか、と考えるのが親心です。 同じ問いは幼稚園の先生の課題でもあります。 このことについて思うところをエッセイにまとめました。 >>「力があると思うゆえに力が出る」 さわりの部分だけ引用します。 大人の常... -

2019-12-29 「子どもは大人の父である」考

ワーズワースの詩に「子どもは大人の父である」という表現があり、よく知られています。 この言葉をとりあげて、お山の幼稚園、ならびに山の学校が目指すものについて述べたエッセイをご紹介します。 >>「子どもは大人の父である」考 -

2019-12-28 「何かよいこと」

保護者会でもよく話題にするテーマを文章にまとめました。といって、6年前ですが。 >>「何かよいこと」 たとえば、未就園児の親子はこの時期手をつないで散歩を楽しんでください。 毎晩絵本をやさしい気持ちで読んであげてください。これはできれば小学校... -

2019-12-27 本を読む力をつけるには

読解力について思うところを書いています。 >>素読と音読 -

2019-12-26 「お山の幼稚園から山の学校へ、そして」

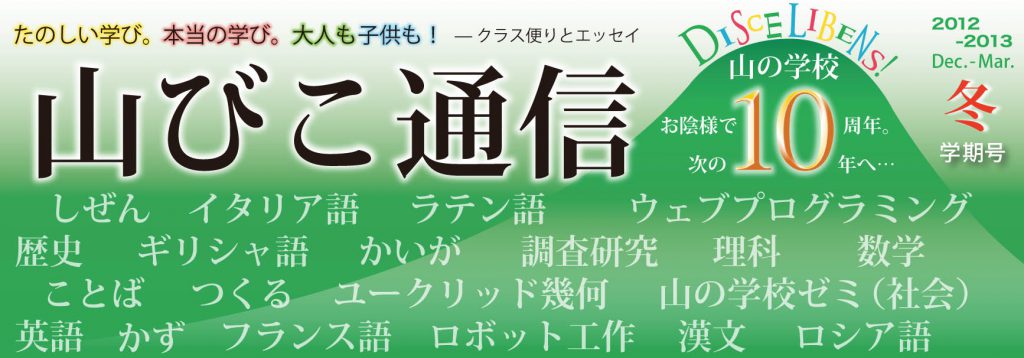

山の学校10周年の年にいただいた寄稿文を読み返し、心を新たにしました。 >>「お山の幼稚園から山の学校へ、そして」 -

2019-12-25 「言葉の教育」と信じる心

15年前に書いたエッセイを読み返しました。 >>「言葉の教育」 信じるという言葉は「人が言う」と書きます。 自分の心は言葉にしてはじめて他人の信を得る糸口となります。 思っていることを言葉に出さず、何も言わずにニヤニヤしている人は、日本では通用...