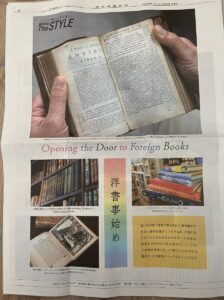

山の学校(幼稚園の付帯事業)の取り組みの一端を日経新聞が記事として取り上げてくれました。

写真は「山の学校」の真ん中の部屋で、いつもは小学生や中学生が「ことば」や「ひねもす」、「英語」のクラスで使う場所です。

本棚には小学生用の児童書が並んでいます。

記者は人文学全般に深い教養をお持ちの方で、話が尽きませんでした。

今回の主役は「洋書」ということで必ずしも「西洋古典学」ではありませんでした。

手持ちの古い本の写真が記事の「顔」になっているのはそのためです。背表紙に1698年と書かれています。京大で助手をしていた時、当時の教授岡道男先生からいただいた本です。

実際には一字一句の言葉をどう読み解くかが授業の中身なので、インターネットでダウンロードしたファイルを開いて読んでも問題はありません。

「西洋古典学」は「洋書」に比べ、なじみがない言葉です。

しかし、私たちの生活に深く浸透しています。

今の私たちの衣服や生活様式は江戸時代のそれでなく、明治開国以降洋風化されて久しいように、西洋の伝統は私たちの今の生活に大きな影響を及ぼしています。

しかし、「哲学」という言葉がそうであるように、和製漢語はその伝統の大事なポイントを十分伝えきれていません。そのずれが、私たちの生活の随所に混乱を与えて久しいのです。

たとえば「学校」はschoolの訳語として用いられていますが、ギリシア語のスコーレーは「暇」を意味します。ラテン語で「学校」はルードゥスと言って、「遊び」の意味を持ち合わせています。

学校がなぜ暇なのか、なぜ学校が遊びなのか?

答えられる人は少ないと思います。

日本以外の国にはそれぞれの国の課題や矛盾があるでしょう。

日本は日本の課題や矛盾と向き合わないといけないと思います。

和製漢語がなぜしっくりこないのか。

一つ一つの言葉の本来の意味を問うていくとき、思わぬ発見や発想の転換が得られます。

日本には中国の古典を真摯に学び続けてきた貴重な伝統があります。

その結果として、私たちは大和言葉に加え、漢語を使いこなして今があります。

しかし、150年ほど前に日本は開国し、洪水のように西洋の言葉が流れ込んできました。

その結果、和製漢語(翻訳言葉)が氾濫し、整理されないまま日常の言葉に組み込まれています。

昨日は「憲法記念日」でした。

憲法とは何か。法とは何か。

法治国家の理念や仕組みづくりの根本を問うのが法学です。

西洋古典学を無視して成り立つ学問ではありません。

今人文学が役に立たないものとして冷遇されています。

そのような国に未来はないと危惧しています。

先に問いを出した問題、「学校」はなぜ「暇」と関係するのか?について、この答えはどこにも書いていません。

ただ、ギリシア語やラテン語を学べばおのずと答えは明らかになります。

私はその答えを胸に置き、幼児教育(早期英才教育に非ず)こそ、小学校以上の学びの原点となりうるものだと信じて「山の学校」を創設し、今に至ります。

追伸

再び「学校」はなぜ「暇」と関係するのか?ラテン語で「遊び」というのか?その答え的なものについて、「勉強とは何か」と題する講義録でお伝えしています。長文ですが、ご興味のある方はご一読ください。

コメント