今日は勤労感謝の日です。

「労働」という語は、英語 labor の訳語として生まれた和製漢語です。

labor はもともとラテン語 labor(ラボル) に由来し、「仕事・労働」の意味より前に「苦しみ、困難、苦悩」の意味を持ちます。

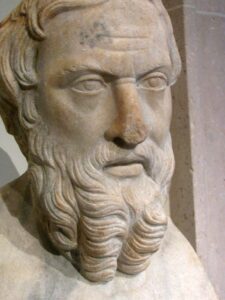

同様に、ヘシオドスがギリシャ語で著した古典作品『仕事と日』に出てくる「仕事」を意味する ponos(ポノス)も、本来は「苦しみ」を表す語でした。

つまり、西洋において「仕事」という概念には、そもそも「苦」を伴うという観念が深く根づいています。

では、人間が仕事(苦役)を負うことになった背景はどこにあるのか。ヘシオドスは、その理由を神話的な物語によって説明します。

「・・・ゼウスは、奸智のプロメーテウスに欺かれ、怒り心頭に発して、(命の糧を)隠し、人間どもに過酷な苦悩を与えるべく思案の末に、火をも隠してしまわれた。それをまた、イーアペトスの優れた子(プロメーテウス)が、人間どもの身を案じ、大ういきょう(ナルテークス)の茎のくぼみに入れ、雷火を楽しむゼウスの目を掠(かす)めて、明知のゼウスのもとから盗み取った。雲を集めるゼウスは怒って、プロメーテウスに仰せられるには、『知略衆にすぐれたイーアペトスの子よ、そなたは火を盗み、わしの心をたぶらかして得意の様子だが、それはそなたにも、この先生まれくる人間どもにとっても大いなる悲嘆の種になるのだぞ。わしは火盗みの罰として、人間どもに一つの災厄を与えてやる。人間どもはみな、おのれの災厄を抱き慈しみつつ、喜び楽しむことであろうぞ。』」(松平千秋訳)

原子力発電を語るときに使われる「プロメーテウスの火」という表現は、このヘシオドスの叙述に由来します。

さらにヘシオドスは、ゼウスの報復の例としてパンドラの物語を続けます。

「それまでは地上に住む人間の種族は、あらゆる煩いを免れ、苦しい労働もなく、人間に死をもたらす病苦も知らず暮らしておった。ところが女(パンドラ)はその手で瓶の大蓋をあけて、瓶の中身をまき散らし、人間にさまざまな苦難を招いてしまった。そこにはひとりエルピス(希望)のみが、堅牢無比の住居の中、瓶の縁の下側に残って、外には飛び出なかった。」

ヘシオドスによれば、人間はもとは労働を必要とせず、安楽に暮らす「黄金の時代」を生きていました。

しかし時代が後退し、争いと苦しみに満ちた「鉄の時代」に至ったとされます。

いつの世でも「今が最悪で、昔はよかった」と思ってしまうものなのかもしれません。

ただし、ヘシオドスは「希望」(エルピス)を見失ってはいません。彼は、正義を尊び、公正に生きる人々の社会が豊かに栄え、平和が保たれると語ります。

「異国の者にも同国の者にも、分けへだてなく、正しい裁きを下し、正義の道を踏み外さぬ者たちの国は栄え、その国の民も花開くごとくさきわうものじゃ。国土には若者を育てる「平和」(エイレーネー)の気が満ち、遥かにみはるかすゼウスも、この国には、苦難に満ちた戦争を起こさせようとは決してなさらぬ。正しい裁きの行われる国では、「飢え」(リーモス)も「災禍(さいか)」(アーテー)もつきまとわず、人々は宴(うたげ)を催し、おのれの丹精した田畑の稔りに舌鼓を打つ。この国の大地は、命の糧を豊かにもたらし、山では樫(かし)の木が、その頂きに樫の実をみのらせ、幹の中頃には蜜蜂が巣くう。羊はその毛もふさふさと重たげに垂れ、女どもは父親に似た子を産む。人々は様々な幸(さち)に恵まれ、いつまでも変わることなく栄え、船を用いて海を渡ることもない、穀物を恵む耕地が、稔りをもたらすからじゃ。」

ここから読み取れるのは、「正義」を行うことこそが希望であり、平和への道であるという考えです。

労働が苦しみと結びつけられながらも、なお勤労の意義を肯定する視点が、すでに古代に芽生えていたといえるでしょう。

コメント